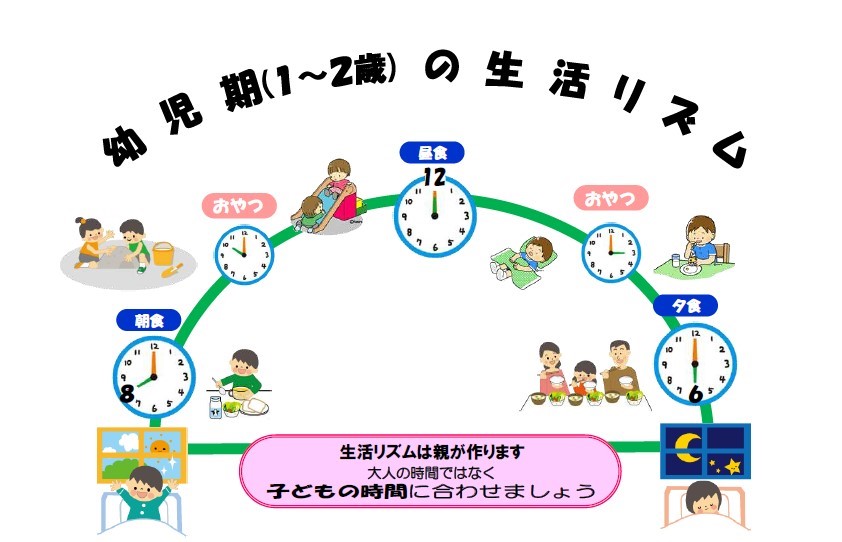

1歳6か月から2歳の食事と生活リズム

この時期は食べ方を覚える時期。様子を見ながら食材の大きさや固さを変えていきます。味付けは大人の半分くらいにし、色々な食材を使って味覚を広げましょう

食事から生活リズムを身につけましょう

生活リズムは親が作りましょう

- 大人の時間に合わせるのではなく子ども時間に合わせましょう

朝早く起きて、朝ごはんをしっかり食べましょう

- 朝ごはんと朝の光で身体は目覚めます

- 朝ごはんは8時までにすませます。起きてすぐは食欲がないこともあるので、早めに起こしましょう

食事はお腹がすいたタイミングで食べられるように時間を決めましょう

- 決まった時間に食べると生活リズムがつき、お腹のすくリズムもできます

- 外遊びなど身体をいっぱい動かしてお腹をすかせましょう

夜9時半までにはお布団に

- 寝ている間に分泌される骨や筋肉の成長を促すホルモンは、夜10時以降にたくさん分泌されます

- 睡眠時間はお昼寝とあわせて12から14時間になるようにしましょう

離乳食から幼児食へ

離乳食の完了期が終わっても、乳歯が生えそろう3歳頃までは調理に配慮が必要です

基本は家族と同じ食事で大丈夫ですが、食べやすい固さ・大きさにしてあげましょう

味もうす味(大人の半分くらいの味)を心がけましょう

「3食」+「おやつ」でしっかり食べましょう

「毎日の健康維持」、「著しい成長」の両方に栄養が必要です

- おやつは1日3食では足りない栄養素や水分を補う「軽い食事」と考えます

- おやつは1日1から2回を目安に食事の2時間前にはすませましょう

苦手な食品がでてきます

- 1回食べなくても「嫌い」と決めつけないで。食べなくても、食卓には並べるようにしましょう

- 無理強いせずに、親がおいしそうに食べる姿を見せたり、「おいしいよ」と声掛けしましょう

- 1から2歳児には食べにくい食品があります。かまぼこなどの弾力性の強いもの、トマトや豆などの皮が口に残るもの、わかめやレタスなどのぺらぺらしたものなどは食べにくい食品です。味が嫌いではなく、食べにくいことで「イヤ」になってしまうことがあります。形や調理法を工夫すると食べられるようになります

楽しくおいしく一緒に食べよう

「いただきます」、「ごちそうさま」で食事と遊びの時間を区切りましょう

「自分でやりたい!」その気持ちを大切に

- 食事開始5分間位は、手出し口出しをしないように見守りましょう

- 上手にできなくても、温かく見守りましょう

- スプーンやフォークに興味を持ったら持たせてあげましょう

- 個人差がありますので親が焦って無理強いしないように心がけましょう

家族で楽しく食卓を囲む機会をつくりましょう

- 「おいしいね」「かむとポリポリ音がするね」などの会話から食べてみたい気持ちを引き出しましょう

- 大人がマナーの手本になるように心がけましょう

遊び食べなど困ったときは

子どもが食べようとしない、食事中に立ち上がる、食器で遊ぶ、食べ物で遊ぶなど好ましくない行動で困ったときに参考にしてください

好ましくない行動に注目しない

好ましくない行動に注目されると、子どもはもっと注意が引きたくて、好ましくない行動を繰り返します。冷静に表情を変えずにいましょう

- からだの向きを変え、子どもと視線をあわせず、怒っている様子を見せないようにしましょう

- 好ましくない行動がおさまるまで、注目しないようにしましょう。反応すると好ましくない行動がエスカレートします

好ましい行動をほめる

子どもはほめられると認めてもらえたと満足し、喜んでもう一度やって見せたり、進んでやりたがります

- 好ましい行動を始めた時、している最中にできるだけ早くほめましょう

- 好ましい行動を言葉にして、短くほめましょう

- 完全にできなくても、ほんの少しでもできていることをほめましょう

良い例 : 「トマトを手に持てたね」「椅子に座れたね」「半分食べられたね」

具体的に指示をする

指示とは、してほしい行動の内容を伝えることです。おだやかな気持ちで近づいて、静かに言いましょう

子どもが理解できる言い方で、ゆっくり1回だけ具体的な行動を言いましょう

- Calm : おだやかに

- Close : 子どもに近づいて

- Quiet : 静かに

良い例 : 「座って食べよう」「お皿をたたいたら割れるからダメよ」

やる気を引き出す

予告をしましょう

気持ちの準備ができます

- 「もうすぐご飯だよ。おもちゃを片付けようね」

- 「あと3回やったらお片付けしよう」 など

選択させましょう

自分で決めると、いい気分で食べたくなります

- 「おやつの果物は、バナナとリンゴどっちがいい?」

- 「どっちのお皿にいれようか?」 など

(参照)神奈川県立子ども医療センター 偏食外来パンフレット1 はじめの一歩編「たのしくたべる」

目を離さないで

食品による窒息に注意しましょう

丸いもの

丸のままでは吸い込んで気管をふさぐ危険があります

ぶどう、ミニトマト、うずら卵など → 食べやすい大きさに切りましょう

⾖、ナッツ類など、硬くてかみ砕く必要のある⾷品は5歳以下の⼦どもには⾷ べさせないでください

詰め込み注意

ゆで卵、さつまいも、食パンなど口に詰め込むと、唾液を吸って固まりになります

→水分を追加したり、小さく切ってあげましょう

誤嚥しやすいもの

もち、こんにゃくゼリー → 1から2歳児にはあげないようにしましょう

食事中は座って食べましょう

食事中、立ち歩くお子さんを追いかけて離乳食を口に入れたりることは、誤嚥や窒息につながりやすくなります

スプーンを使おう(2歳頃)

手づかみ食べが上手になったら、スプーンやフォークの練習を始めてみましょう

柄の握り方は、

- 「上手もち」

- 「下手持ち」

- 「鉛筆持ち」

の順に変わっていきます

口への入れ方も

- 「横から入れる」

- 「正面から入れる」

に変わっていきます

お箸の練習は鉛筆持ちができるようになってからにしましょう

家族いっしょのお料理レシピ

家族といっしょの料理が食べられることはお子さんにとって、とてもうれしいことです

大人の料理をベースに子ども用を取り分けると、調理時間も短縮されます

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課のびのびすくすく担当

住所:253-0196

神奈川県高座郡寒川町宮山165番地

電話:0467-74-1111(内線:165、166)

ファクス:0467-74-5613

メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年04月01日