第3回 男女共同参画社会に関するアンケート集計結果

回答期間と回答率

- 回答期間

令和元年8月20日から令和元年8月27日まで(8日間) - 回答率

73.1%

メール到達者216名のうち158名が回答(令和元年5月28日現在登録のeモニター225名)

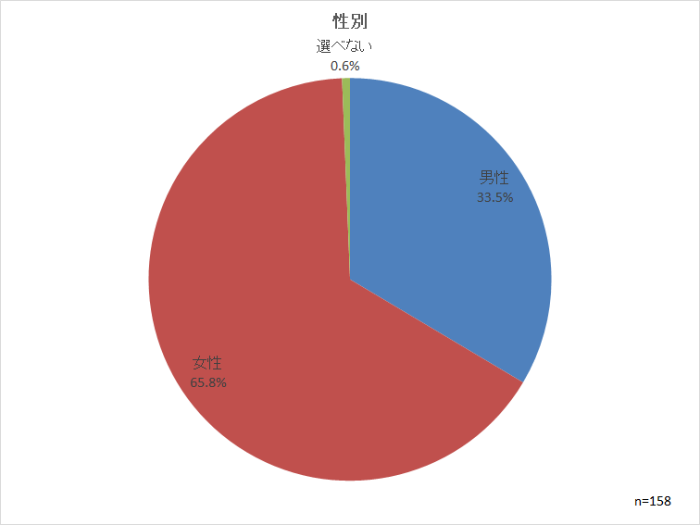

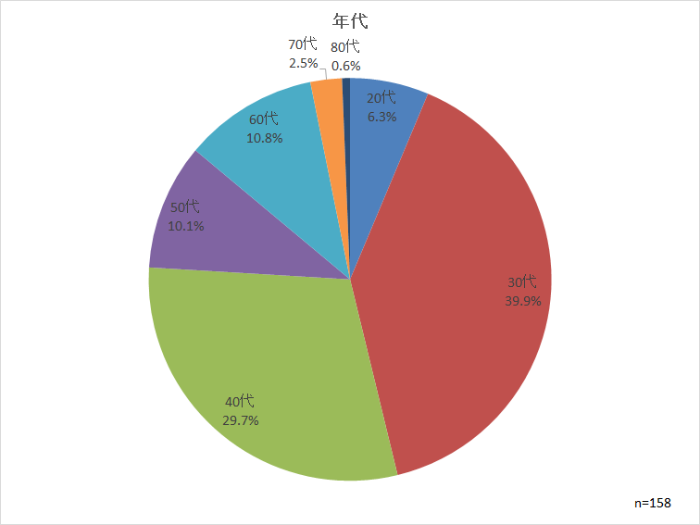

回答者属性

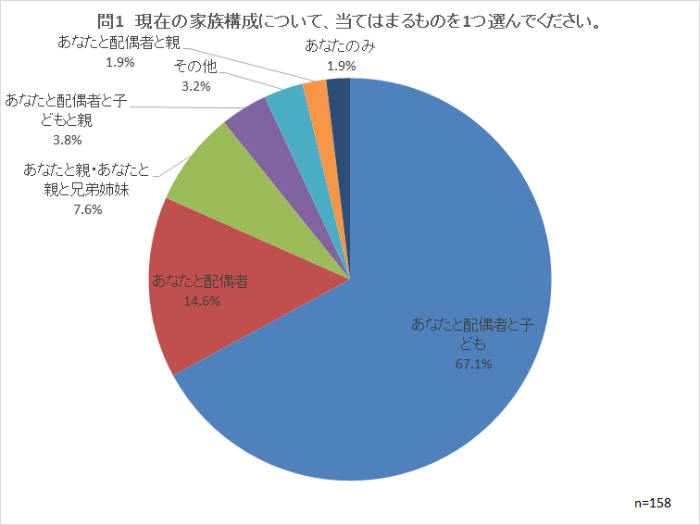

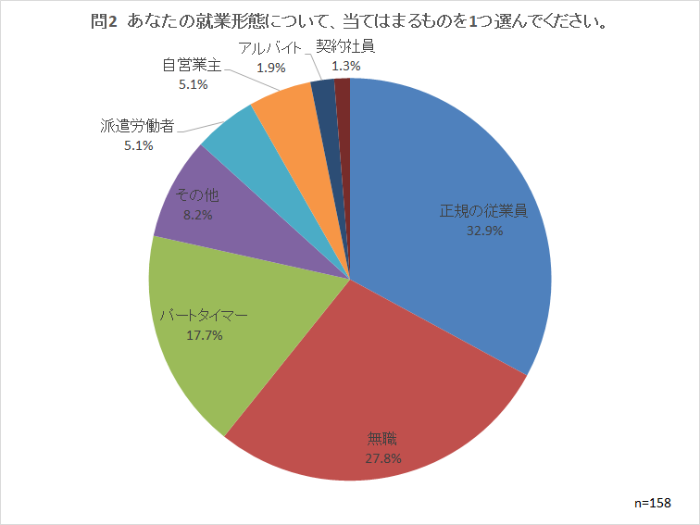

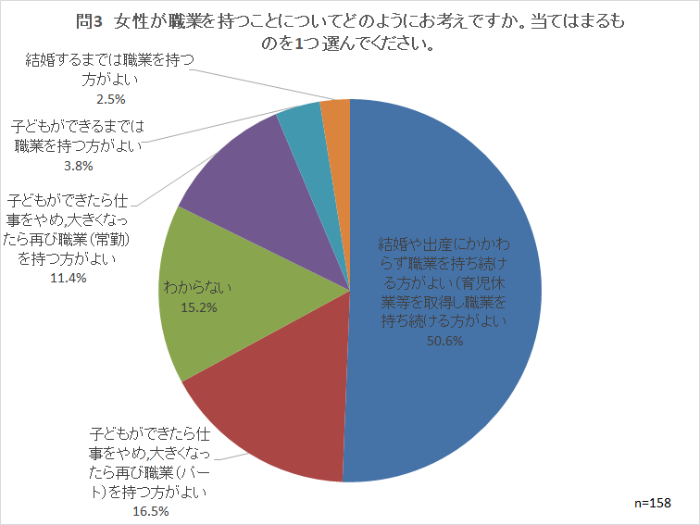

集計結果

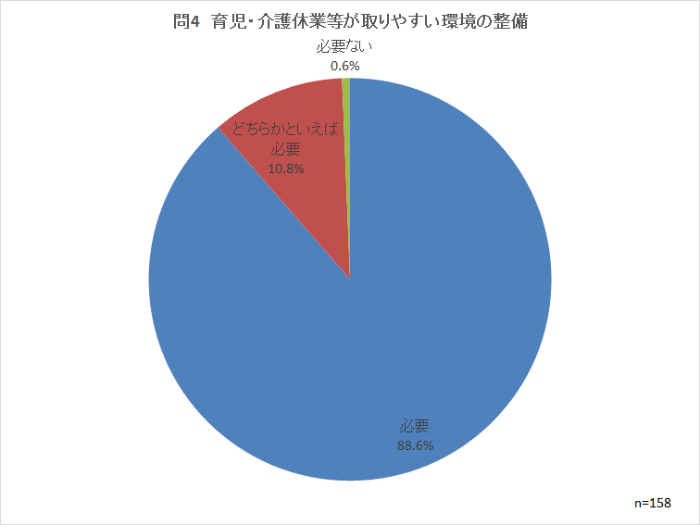

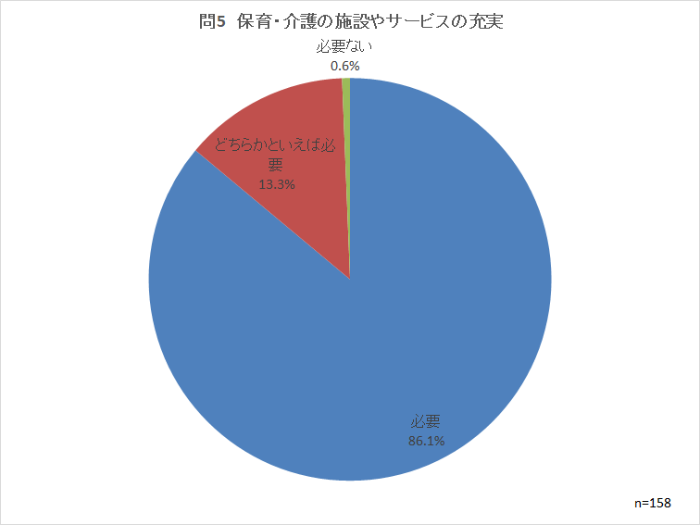

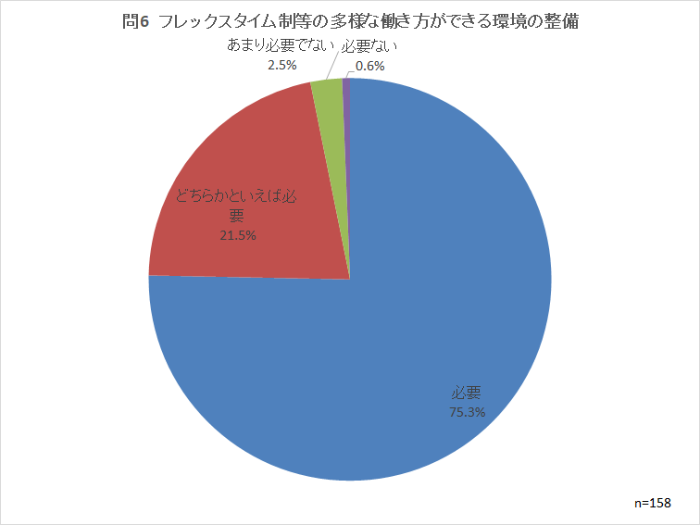

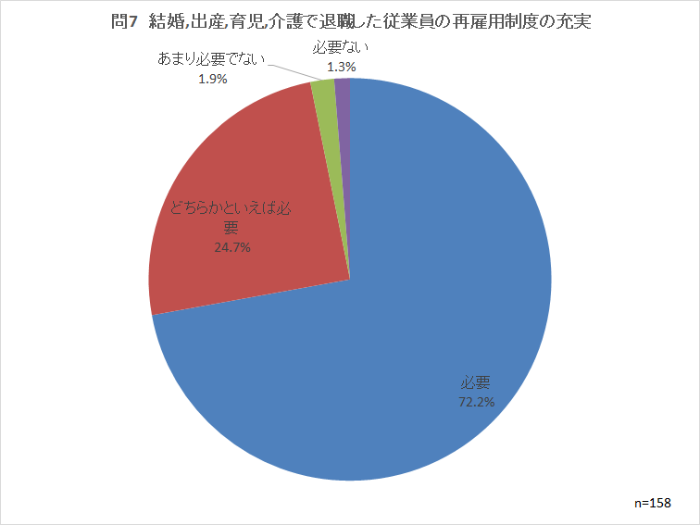

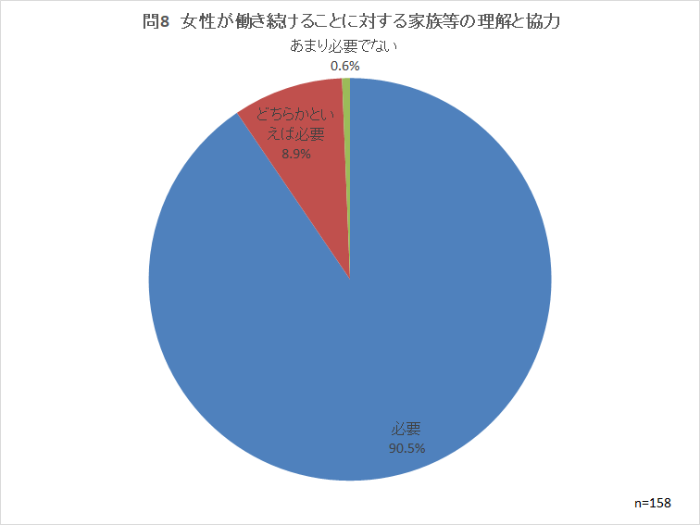

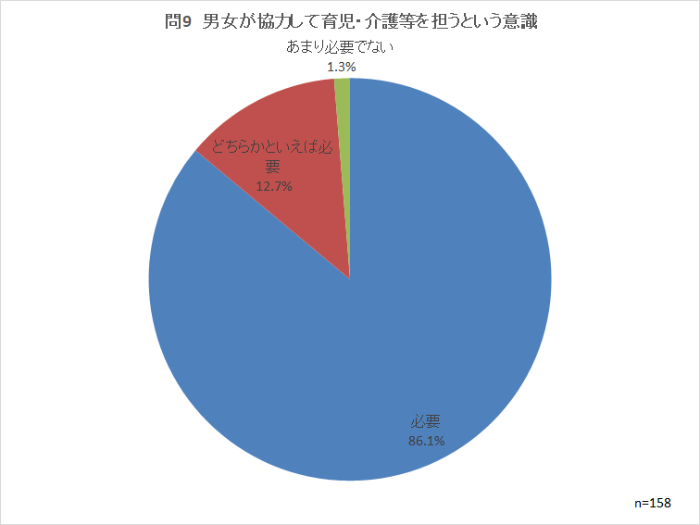

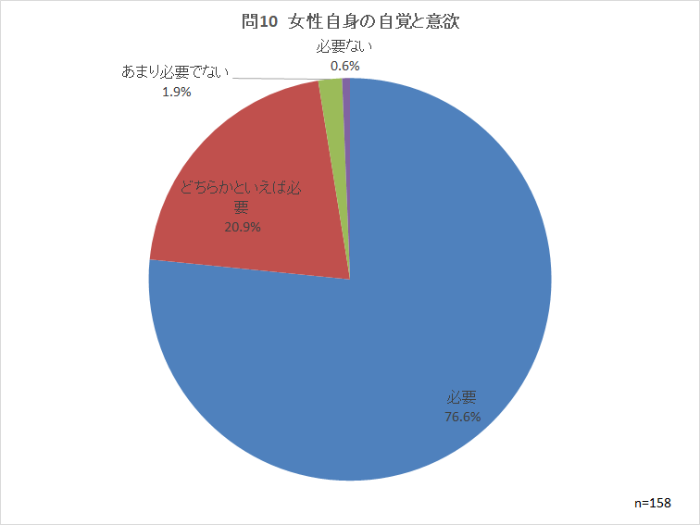

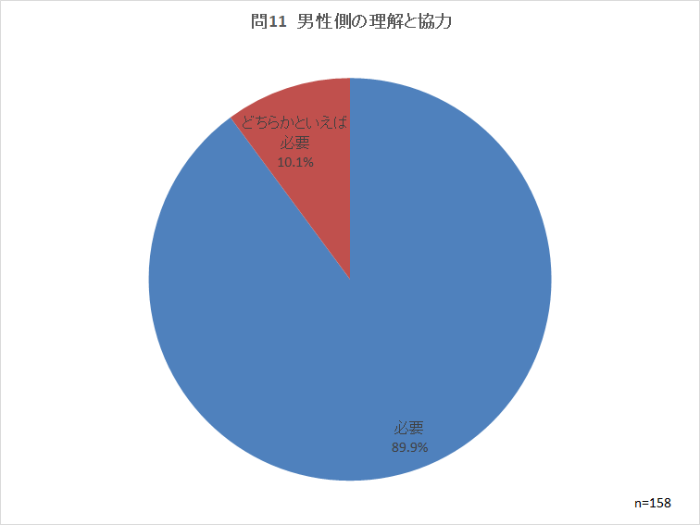

女性が働き続けるためにはどのようなことが必要だと思いますか。次の問4~問11について、あてはまるものを1つ選んでください。

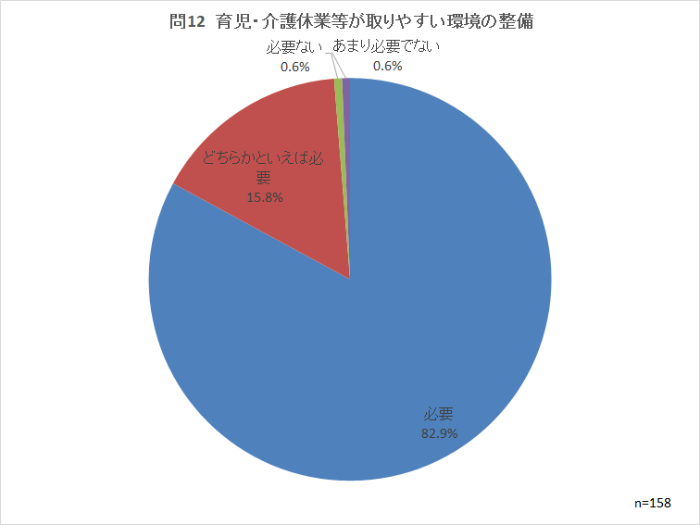

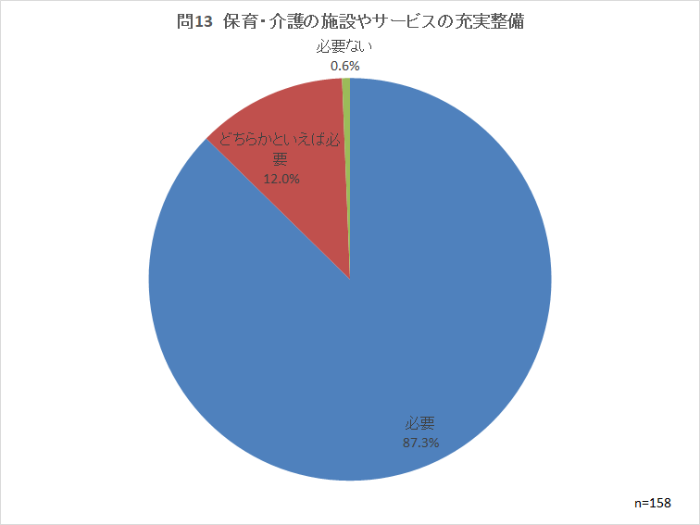

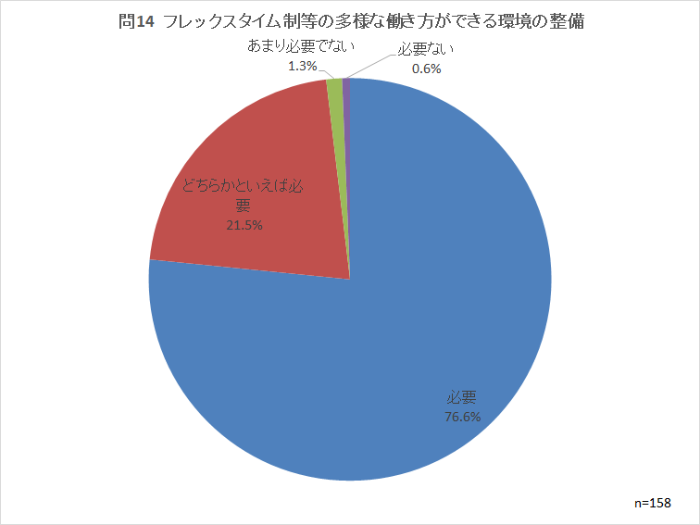

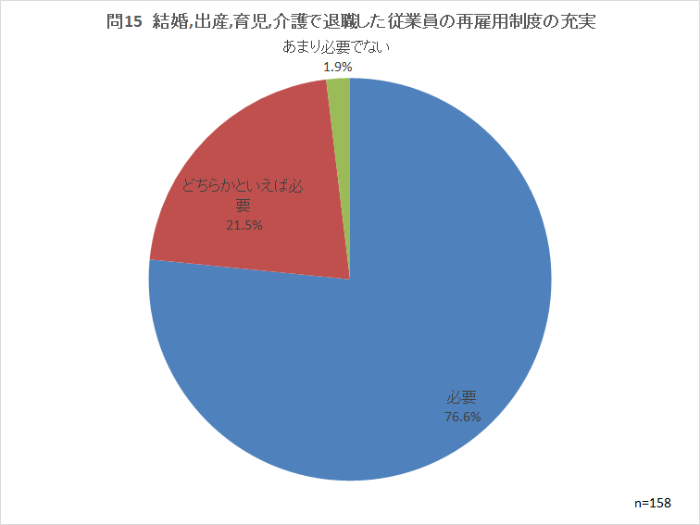

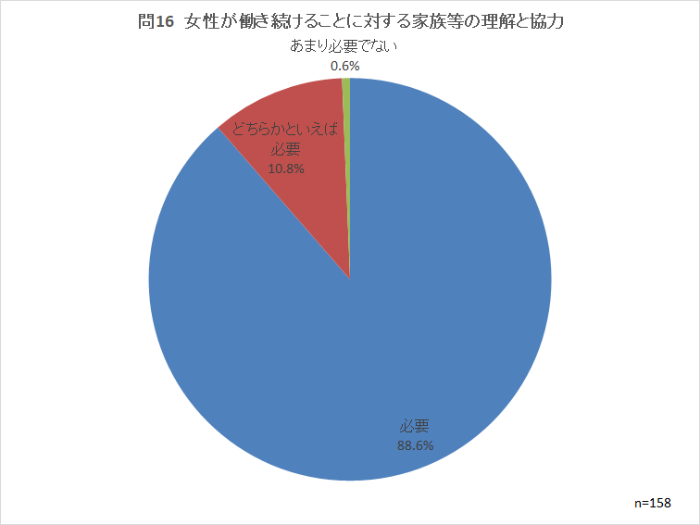

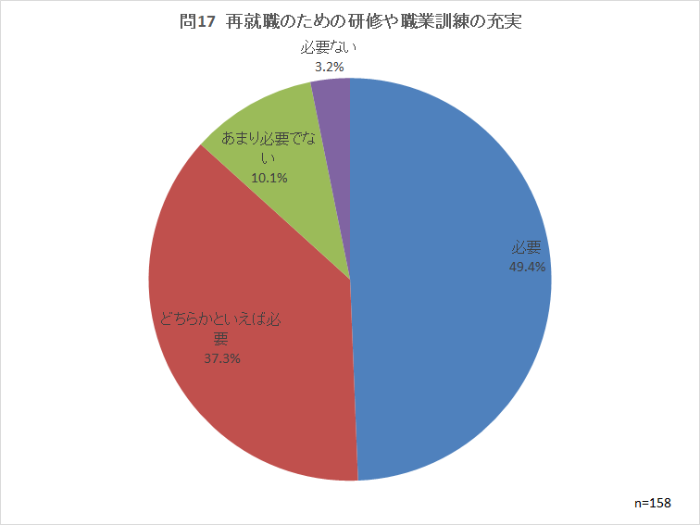

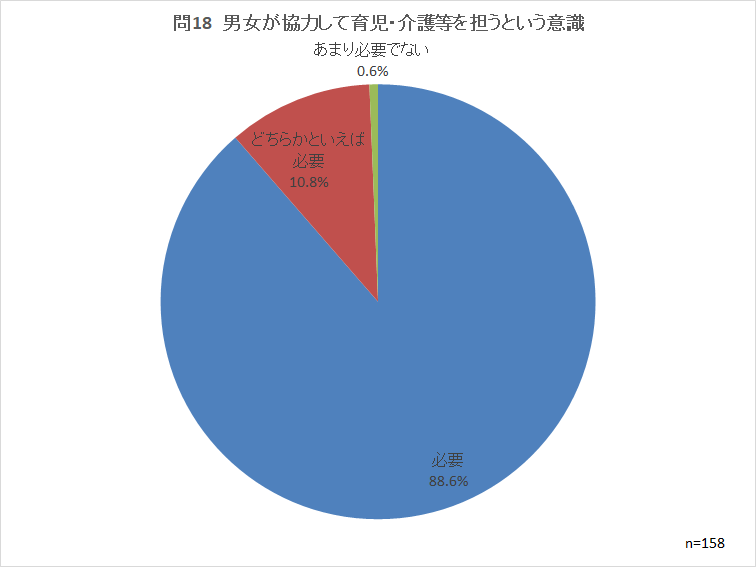

女性が再就職しやすくするためにどのようなことが必要だと思いますか。次の問12~問18について、あてはまるものを1つ選んでください。

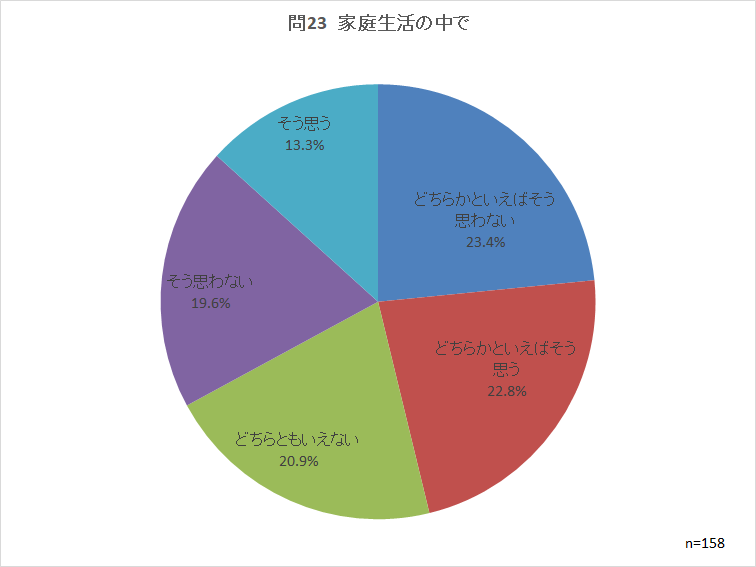

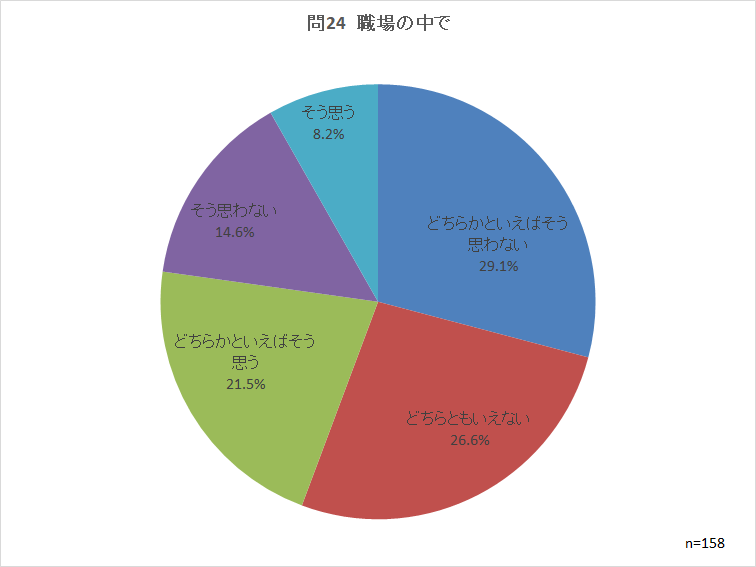

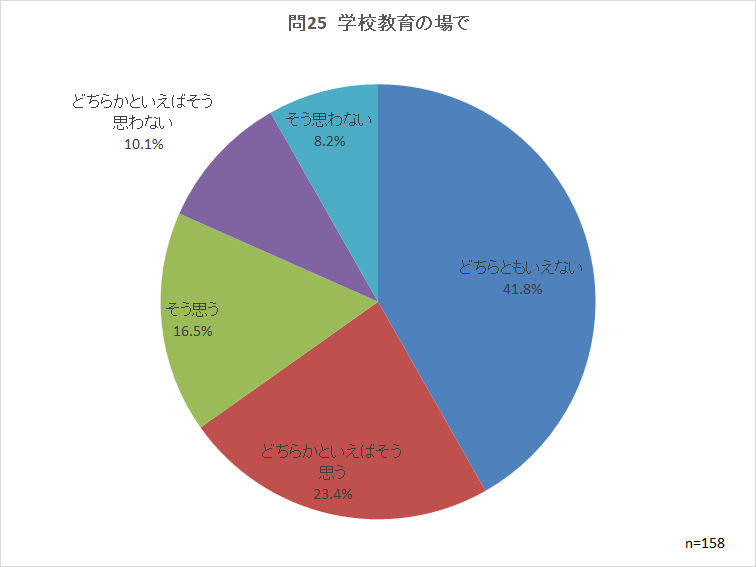

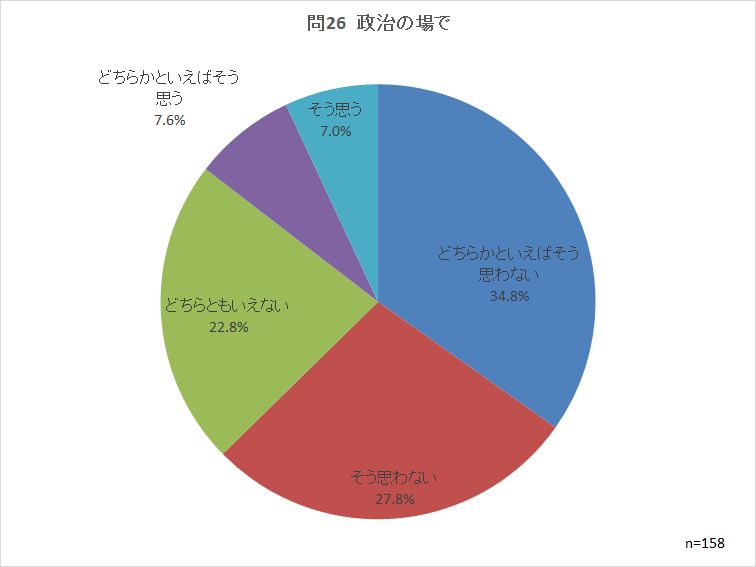

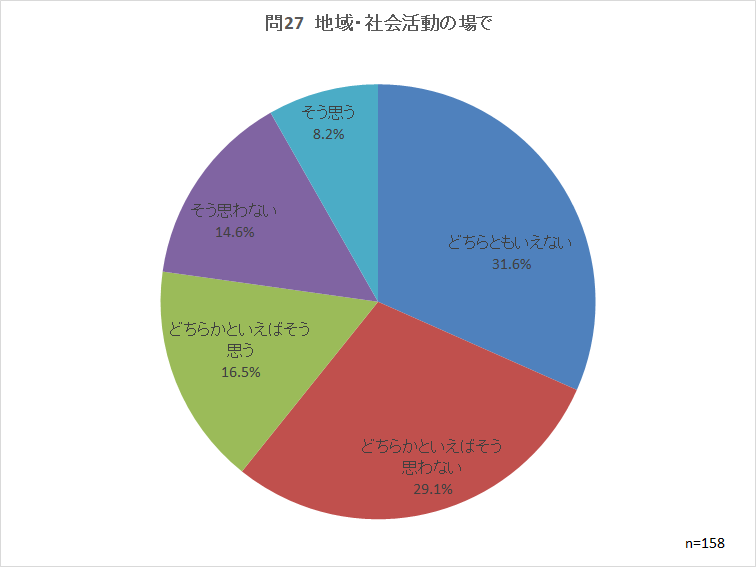

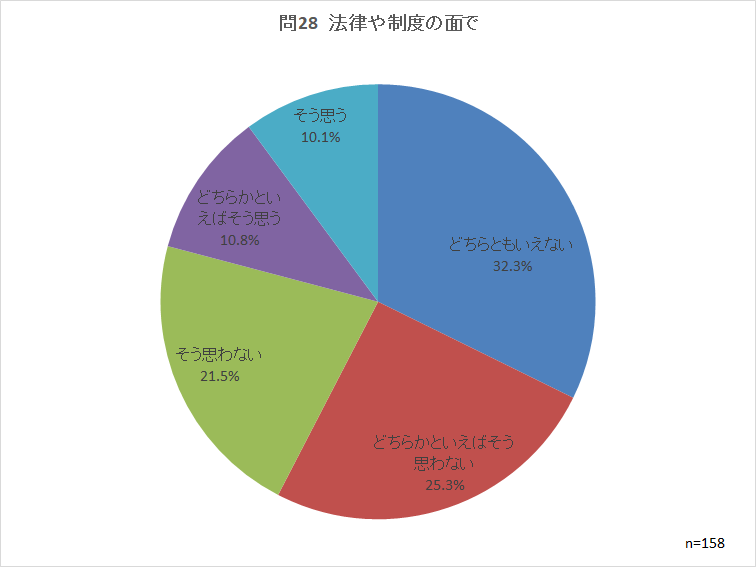

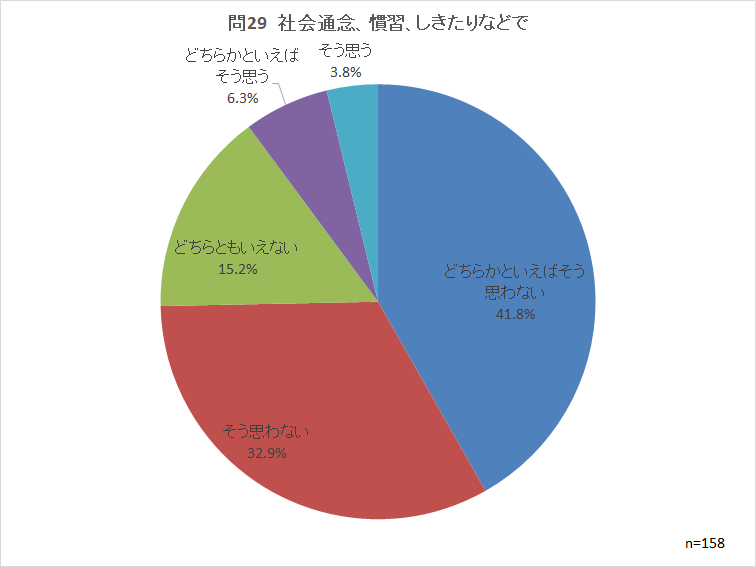

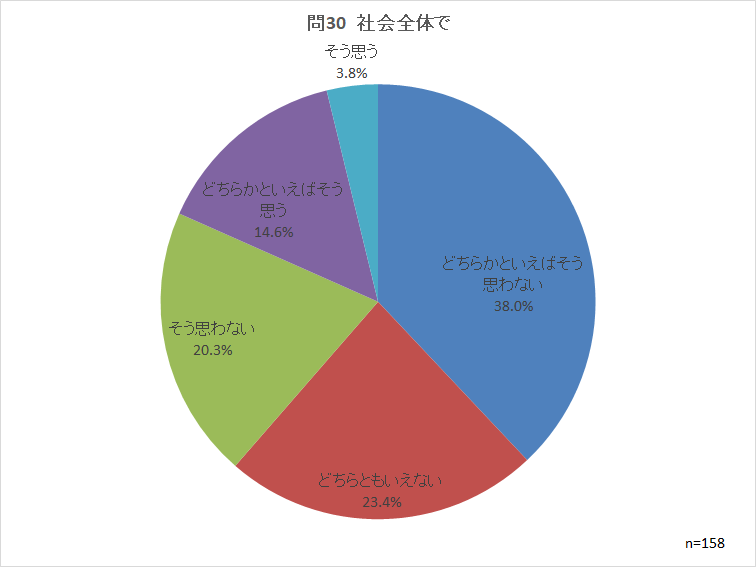

男女の平等感について、次の場面で男女がが平等になっていると思いますか。次の問23~問30について、あてはまるものを1つ選んでください。

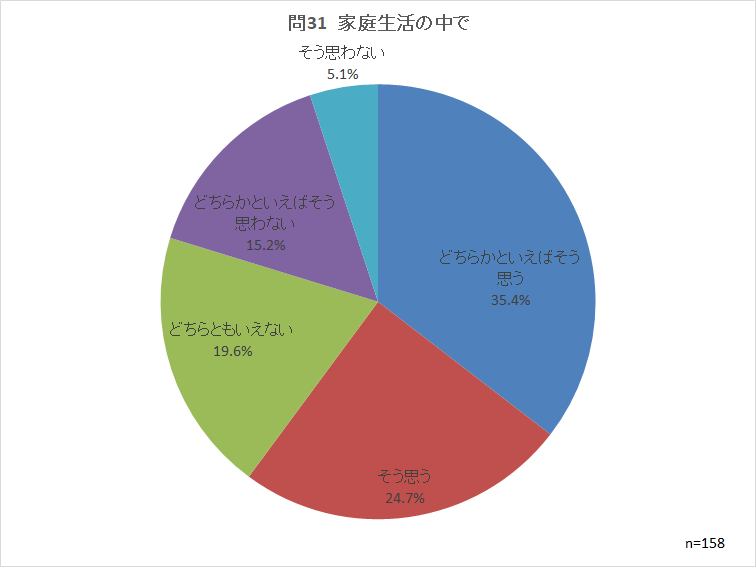

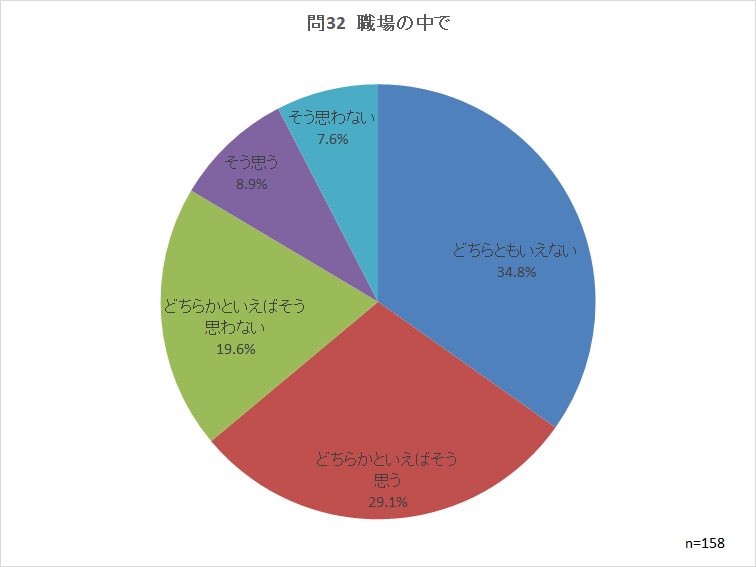

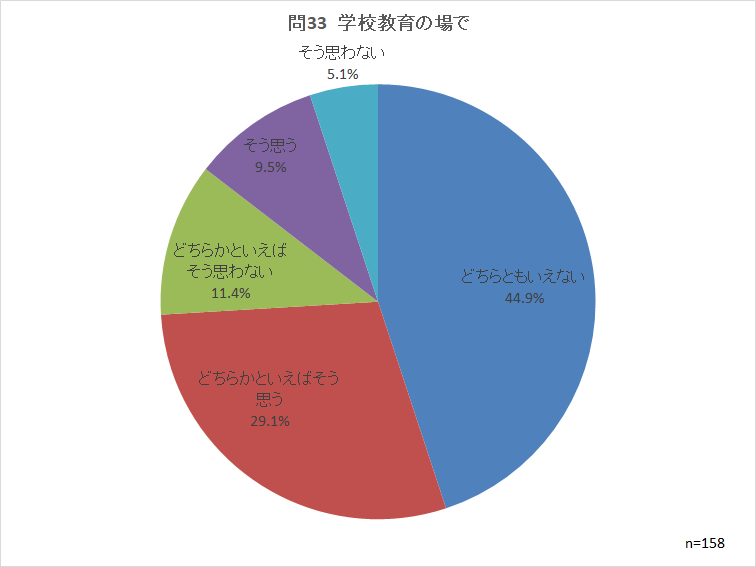

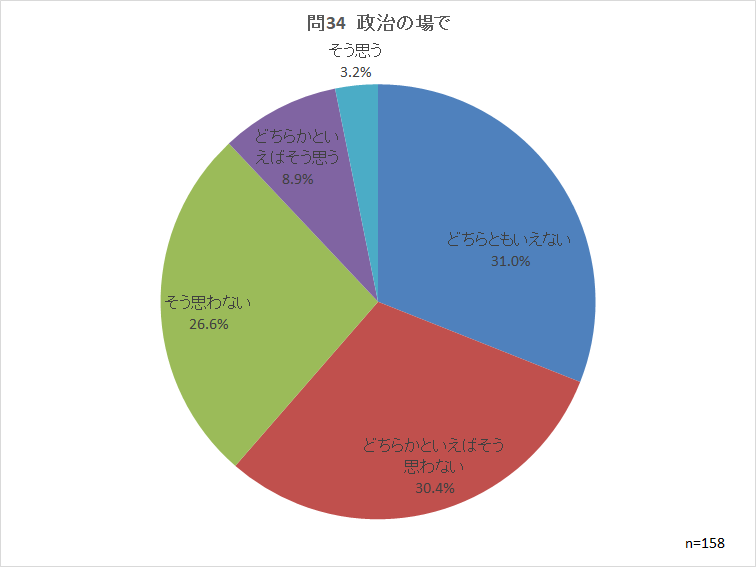

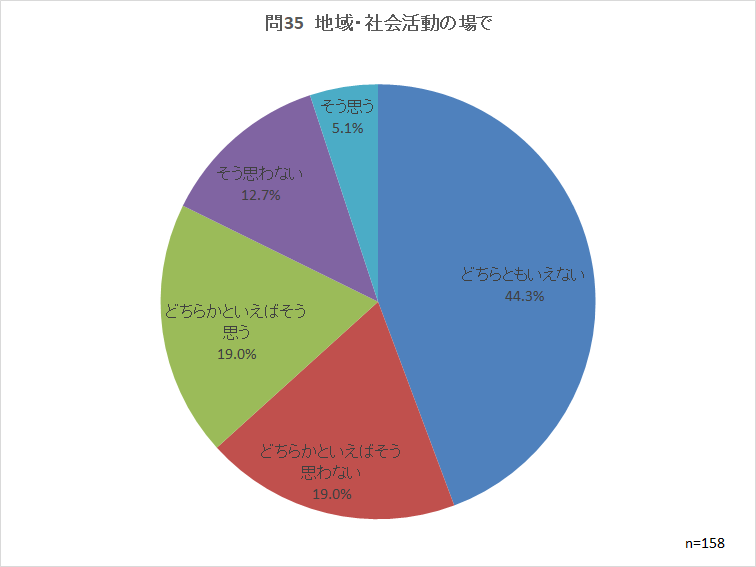

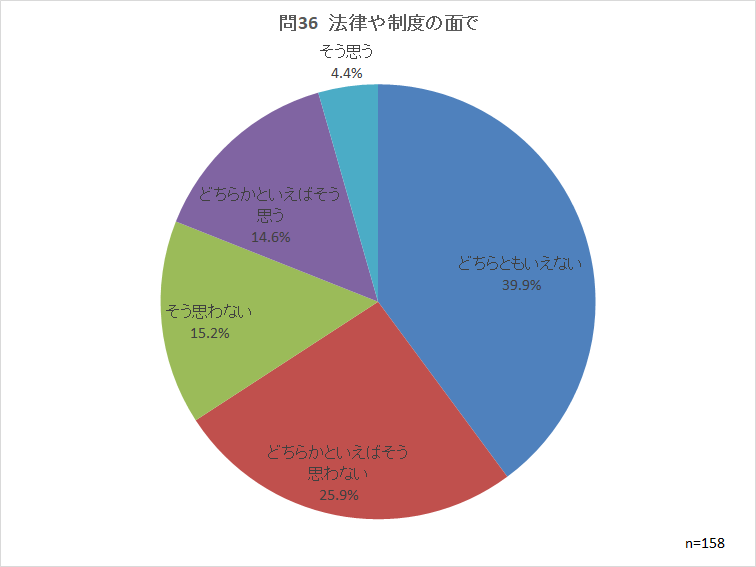

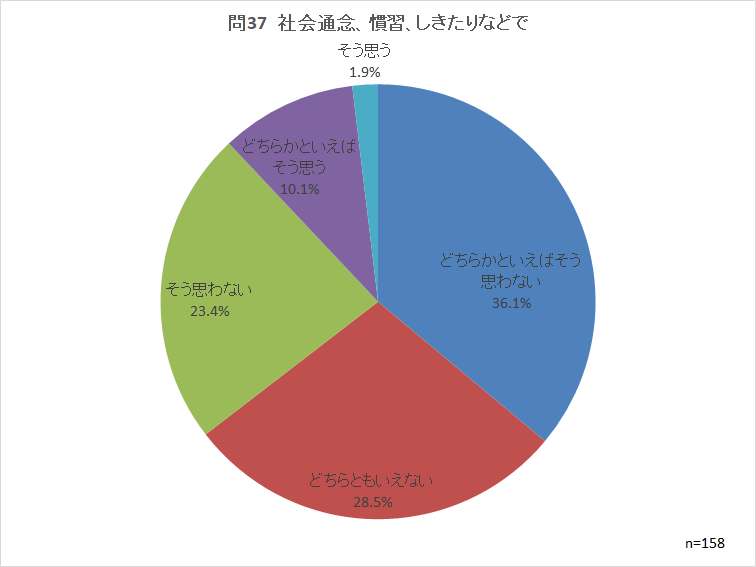

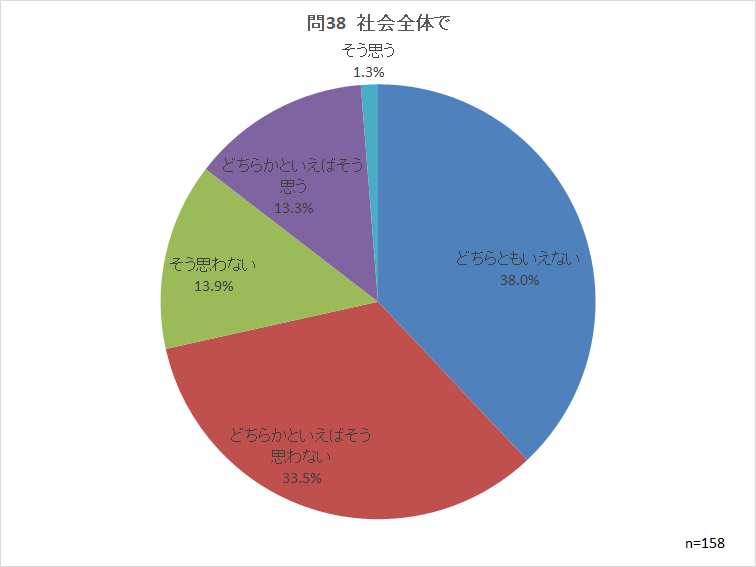

女性の能力は十分に活用されていると思いますか。次の問31~問38について、あてはまるものを1つ選んでください。

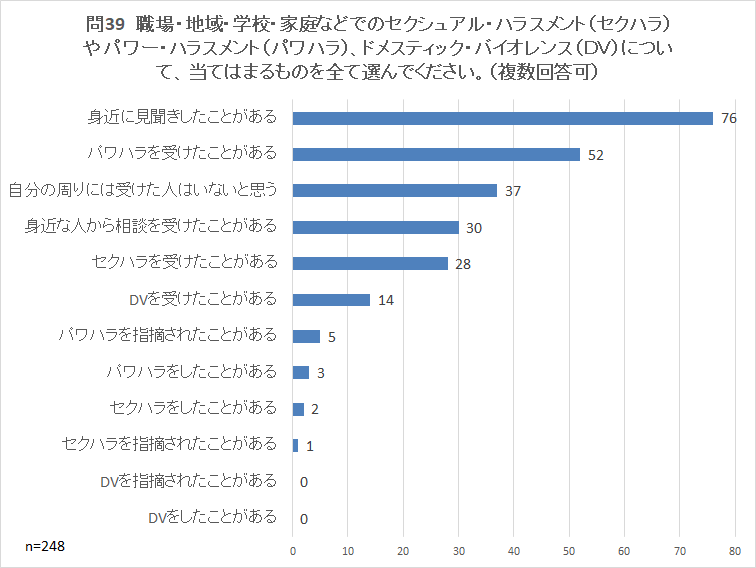

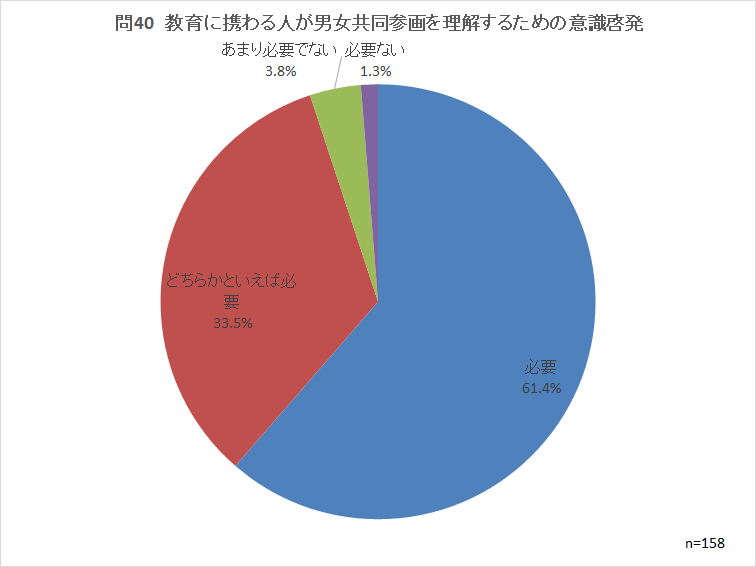

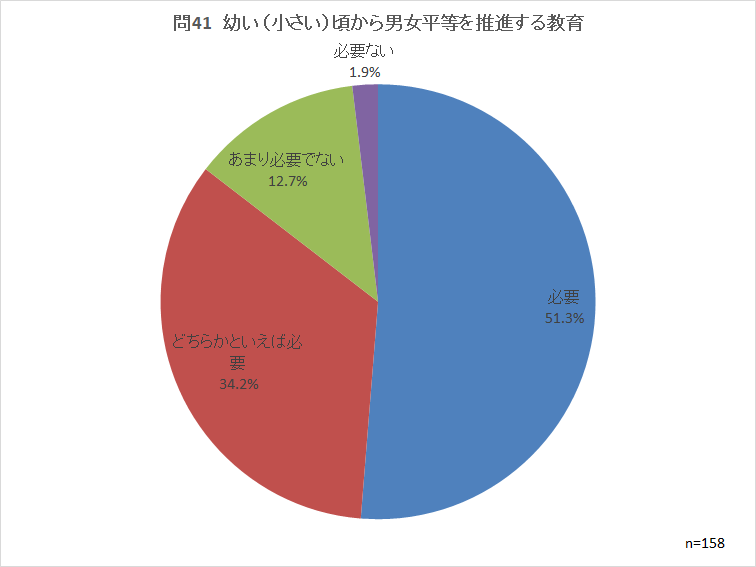

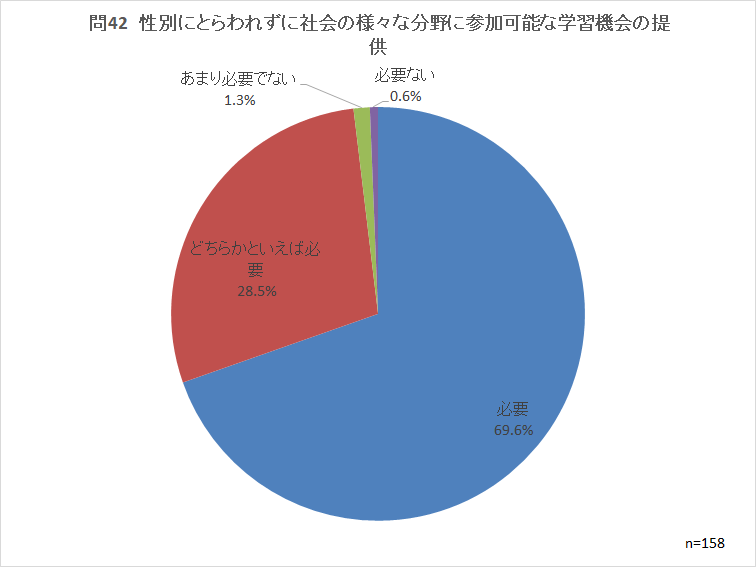

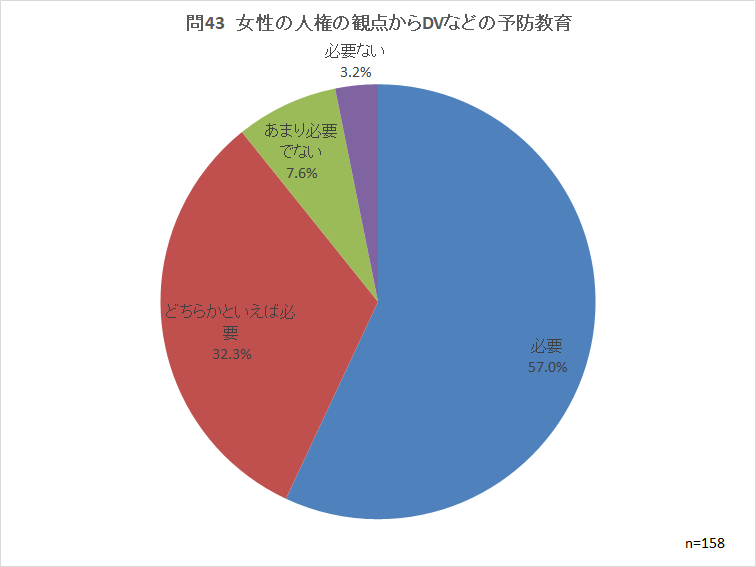

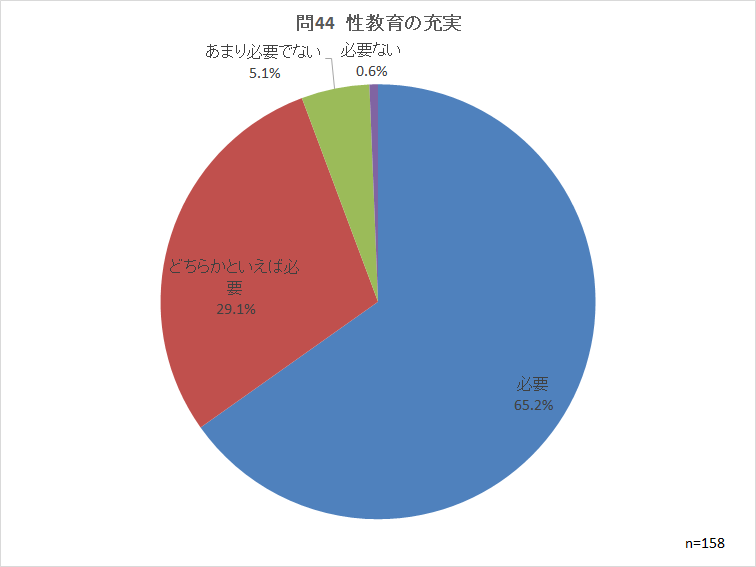

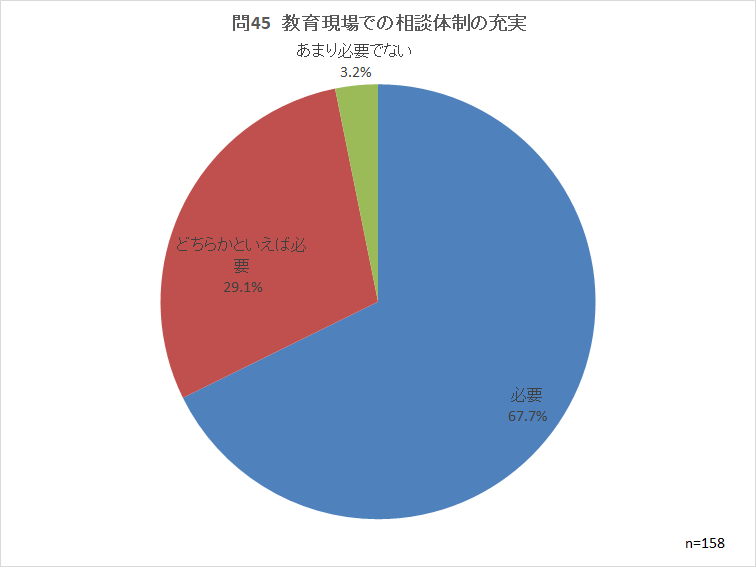

男女共同参画社会を実現するために、学校や社会教育の場等でどのような取り組みが必要だと思いますか。次の問40~問45についてあてはまるものを1つ選んでください。

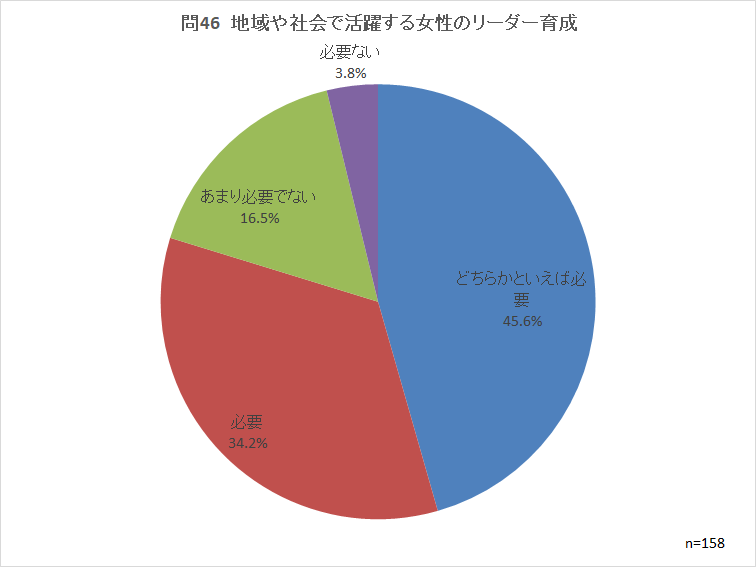

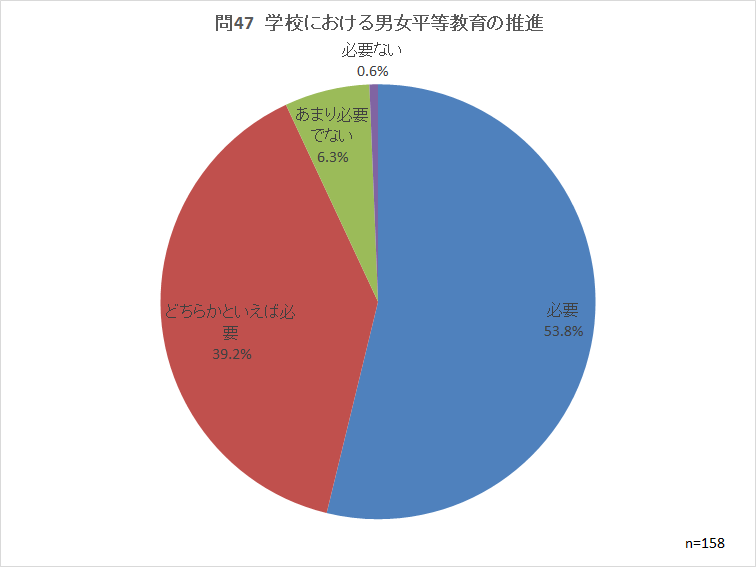

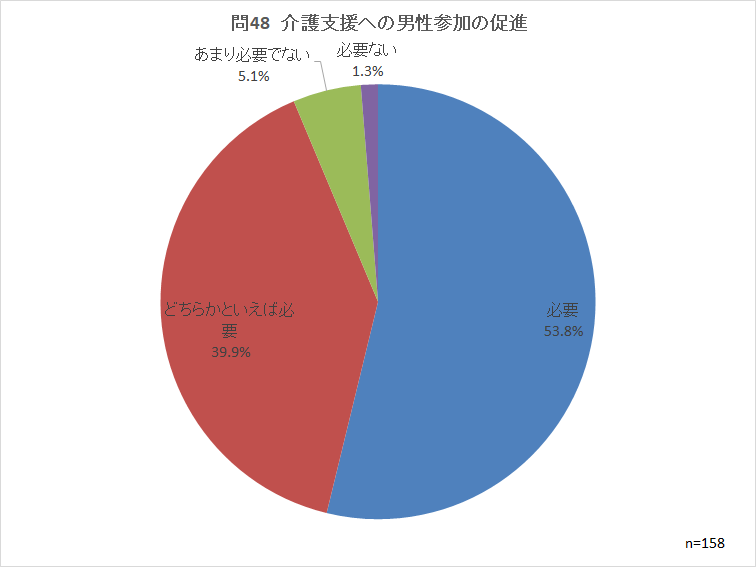

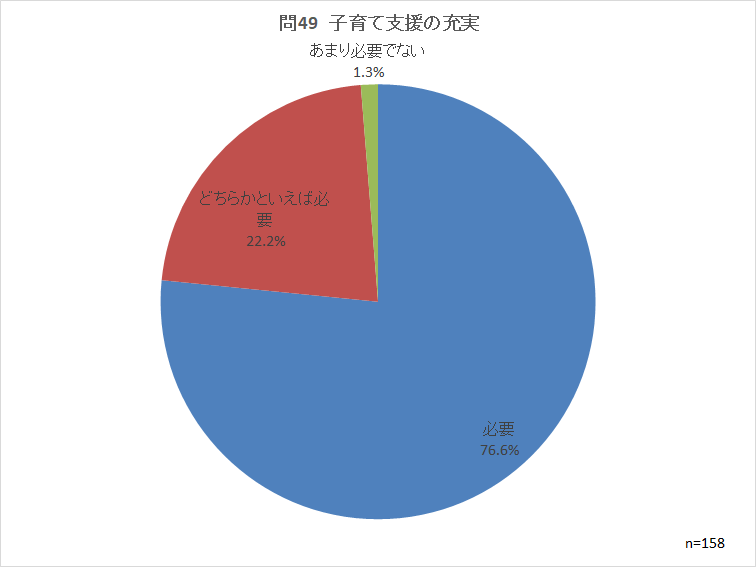

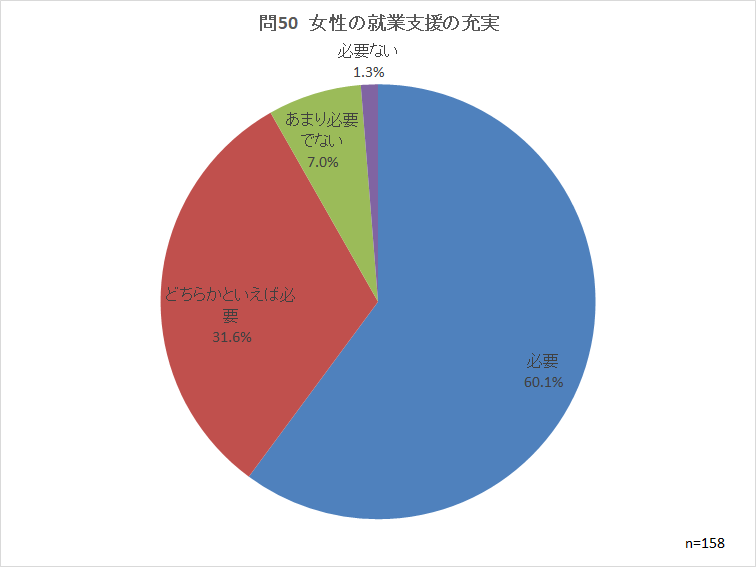

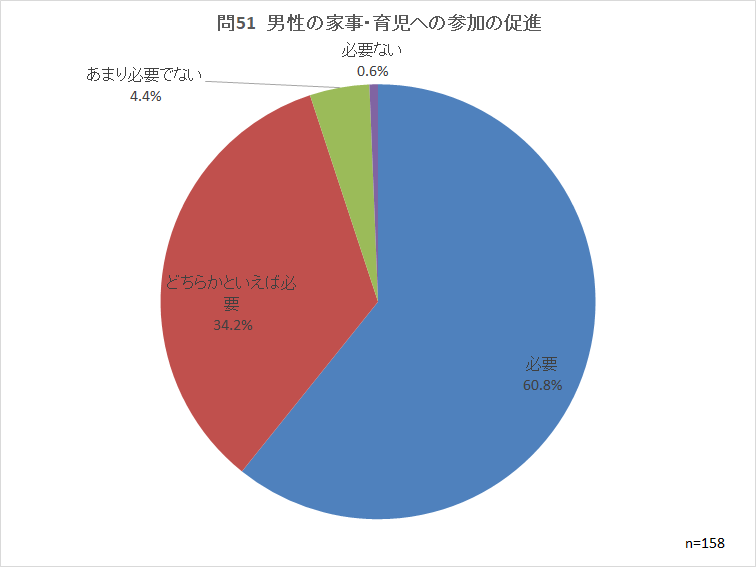

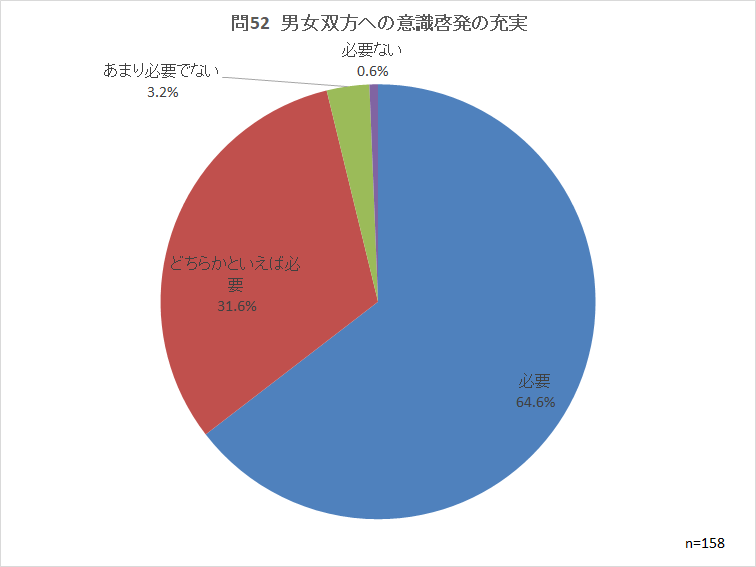

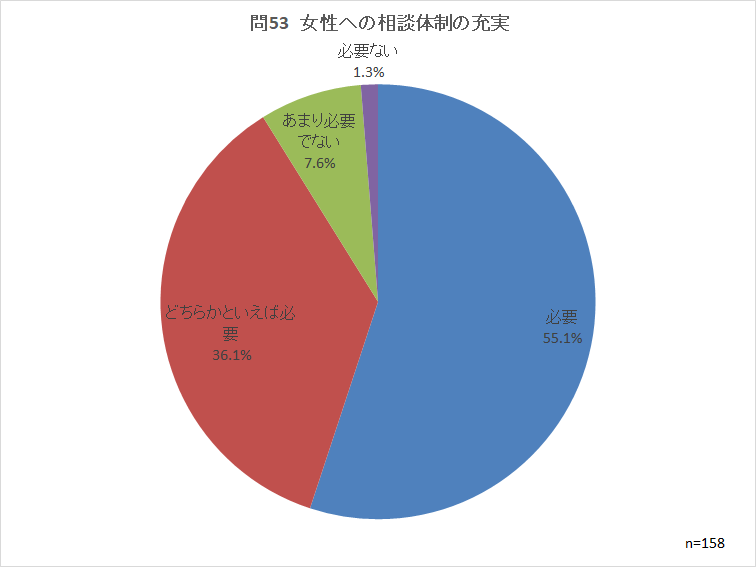

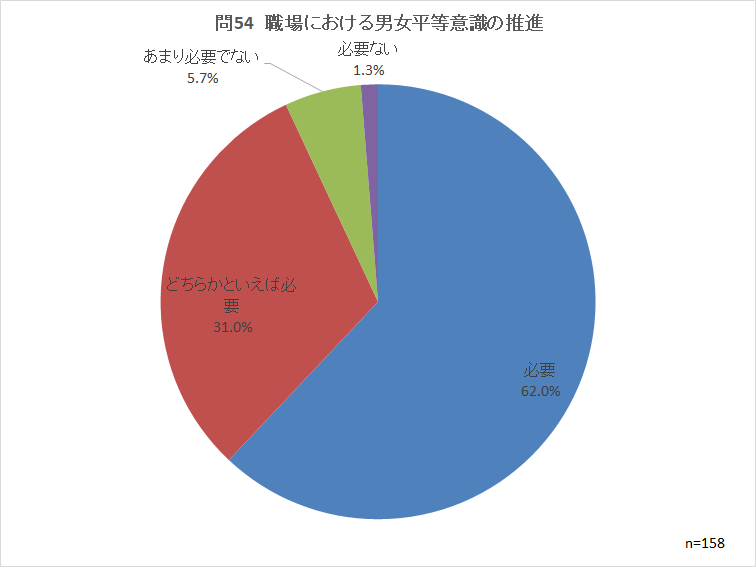

今後、寒川町の男女共同参画社会の実現のために、どのようなことに力を入れるべきだと思いますか。次の問46~問54について、あてはまるものを1つ選んでください。

| No. | 問55 男女共同参画社会の実現に向けてあなたのご意見の入力をお願いします。 | 町からの回答 |

|---|---|---|

| 1 | 男だから、女だからではなく、それぞれ自分ができることを行うべきだと思う。理解し合うことで子育てや介護の不安は減ると思います。 | 性別による固定的な役割分担意識解消に向け、各種講座の開催や情報提供を通じて、男女共同参画への意識啓発を図ってまいります。 |

| 2 | 平等は大事だが、性差、身体的特徴の違いからくる活動の違いまで平等に取り扱ってはいけないと思う。 | 男女がお互いのからだの違いについて理解し、互いに尊重しあうことが大切です。正しい情報発信を心がけてまいります。 |

| 3 | 男性が今まで入りにくかった職場にも(病院、保育、幼稚園など)どんどん入って行くべきだと思うし人出の足らない介護にも男性が行くべきだと思います、まだ介護職全体のお給料の底上げも必須だと思います。 | 性別による固定的な役割分担意識解消に向け、各種講座の開催や情報提供により、男女共同参画への意識啓発を図ってまいります。 |

| 4 | まずは社会制度を構築することに決定権を持っている年配の方、権力者の意識から変えないと社会構造自体変わらない。 個人の意識が変わるのはその後。 |

男女共同参画社会の形成を実現するためには、職場や地域、家庭や学校などそれぞれの場で町民一人ひとりが固定的役割分担意識を見直していくことが必要です。男女共同参画について理解を深めるため講演会等を開催し、意識啓発を図ってまいります。 |

| 5 | 日本での男女の格差は戦前の時代から面々と続いており、昨日今日に改善されることは無いと感じている。この日本を動かしている政治家を始めとして企業の経営者達の意識の根底には明らかな男尊女卑の系譜が存在していると思います。僅かですが少しづつ改善の兆しがあるのが救いですので気を緩めることなく着実にすすめることが肝要と考えます。 まずは男性側の意識改革が絶対条件であると思いますので折に着けて教育或いは研修、また海外の事例を交えて世界の姿を紹介すべきだと思います。 日本の男女格差の実態は世界から確実に20年以上遅れていると云えます。 |

男女共同参画社会の形成を実現するためには、職場や地域、家庭や学校などそれぞれの場で町民一人ひとりが固定的役割分担意識を見直していくことが必要です。男女共同参画について理解を深めるため、講演会等を開催し意識啓発を図ってまいります。 |

| 6 | 寒川町は全般に遅れている。(女性議員の数、女性管理職の数)等から見て、先ずその辺から取り組む必要あり。 | 男女は社会の対等な構成員であり、様々な場面に女性が登用されるよう促進するとともに、女性が活躍するための支援として意識啓発や学習機会の充実を図ってまいります。 |

| 7 | 男女共同参画社会の推進は女性のためだけではなく、女性の能力を生かすことによって社会全体の利益になります。その基本的な理解がなくては様々な施策も形だけのものになるでしょう。 | 女性が様々な分野で活躍するための支援として、意識啓発や学習機会の充実を図ってまいります。 |

| 8 | まだまだ男性が有利な考え方や制度が多いと思う。PTAなども実質母親主体だと思う。 | 男女共同参画社会の形成を実現するためには、職場や地域、家庭や学校などそれぞれの場で町民一人ひとりが固定的役割分担意識を見直していくことが必要です。男女共同参画について理解を深めるため講演会等を開催し、意識啓発を図ってまいります。 |

| 9 | 今の世の中は、女尊男卑の傾向がメディアを中心に多く見られる。男性の権利向上もメディアを中心に行われるべき。男性、女性のそれぞれでしか、できない役割を正しく認識するべき。病気や性的マイノリティにより、役割を果たせない人達への正しい認識をする為の啓発は必要。 | 性別にかかわらず一人ひとりの人権が尊重され、個人が自由な意思のもと、各分野で能力が発揮できるよう男女がお互いに理解し、健康に過ごせる社会の形成に向けて意識啓発を図ってまいります。 |

| 10 | 家庭での日頃からの教育が大切だと思います。 | 男女共同参画社会の形成を実現するためには、職場や地域、家庭や学校などそれぞれの場で町民一人ひとりが固定的役割分担意識を見直していくことが必要です。男女共同参画について理解を深めるため講演会等を開催し意識啓発を図ってまいります。 |

| 11 | 性差はあって当然なので、男女平等の意味の履き違えは気をつけなければならないと思う。 女性が活躍するのはとても良いことだけど、子育て、母親としての経験の時間もキャリアの邪魔と捉えて現場復帰に急ぐなど、どうしてもどこかが犠牲になる。難しい面があるように感じる。それぞれの立場や考え方によって異なることなので、柔軟に対応できる社会になる事が大事。(会社にだけ柔軟な対応を求めても、余力のない中小企業には厳しいのも事実) |

男女共同参画社会の形成は、誰もが仕事と家庭生活など自らの希望するバランスで調和のとれた生活ができることを目標としています。男女がお互いにその価値観やライフスタイルに応じた多様な働き方ができるような労働環境や、仕事と家庭・地域活動との両立が可能な環境の整備に努めてまいります。 |

| 12 | もう少しマシなアンケートにしてほしい。 どれも必要といえば必要に決まっているだろう。 設問を少なくしてもう少し個人の意見を抽出できるようにしては。 |

前回調査との意識の変化を確認するため、同等の設問といたしました。 |

| 13 | 女性的な意見を聞いていると、平等にならない。聞くなら、男性的な意見も聞く必要があると思います。 | 前回調査からの意識の変化を確認するため、同等の設問といたしました。 |

| 14 | それぞれの世代の中で経験から来る無意識の差別はなかなか消せるものではないと思うので、積極的に町が発信してくれるのなよいことだと思います。 | 今後も引き続き男女共同参画に関連する講演会などを開催し、意識啓発を図ってまいります。 |

| 15 | 主人は毎日朝早くから夜遅くまで働き、子供と触れ合う時間が平日は全くありません。男性がもう少し積極的に育児に参加出来る制度が出来たらいいのに、と思います。 | 誰もが仕事と家庭生活など様々な活動について、自らのバランスで調和のとれた生活ができることを目指し、事業所や労働者に対して、育児や介護のための休暇制度や関連する様々な制度等の周知に努めてまいります。 |

| 16 | 学生時代は同世代とその前後1学年との折衝だが、社会人はさらに幅が広がる。学生時代にアルバイトや海外留学、ボランテイアと多彩な交流機会や場面を提供できるよう自治体や地域、先輩、親族が協力してあげることが肝要です。 | 男女共同参画社会の形成を実現するためには、職場や地域、家庭や学校などそれぞれの場で町民一人ひとりが固定的役割分担意識を見直していくことが必要です。男女共同参画について理解を深めるため、講演会等を開催し、意識啓発を図ってまいります。 |

| 17 | 女性を大事にといいすぎるのもどうかな、、むずかしいです | 性別による差別を受けることなく、それぞれの特性を生かした男女共同参画社会の形成を目指し、理解を深めるための講演会等を開催し、意識啓発を図ってまいります。 |

| 18 | 男女平等は必要だとは思いますがそれぞれに得意分野があると思います。基本的には平等にならなくても得意な方がやれば良いと思います。 | 性別による差別を受けることなく、それぞれの特性を生かした男女共同参画社会の形成を目指し、理解を深めるための講演会等を開催し、意識啓発を図ってまいります。 |

| 19 | 残念ながら政治家がいうほど、浸透も実施もされていないかと。また男性側だけではなく、「義理の家族」の手伝い・理解もないと動きづらいです。むやみな女性の就労は税収を考えるのであれば、望ましいのかもしれませんが負担が大きすぎます。また出産・妊娠で体調を崩す方もいらっしゃいます。私自身は妊娠・出産時のホルモンの影響から、腰痛ヘルニアになりました。健康でこそあるけれど、歩くのに支障がでて、日常的になにか普通の人同じようにはできません。生活上の負担が大きければ、女性の体の特有のリスク上、のちのち今言われるような社会復帰までいけないかと。また誰もかれもがガッツリ働くと、街中に大人がいなくなり、子供の交通・治安も心配です。 | 男女共同参画社会の形成を実現するためには、職場や地域、家庭や学校などそれぞれの場で町民一人ひとりが固定的役割分担意識を見直していくことが必要です。性別による固定的な役割分担意識などの解消に向け、各種講座の開催や情報提供により、男女共同参画への意識啓発を図ってまいります。 |

| 20 | 男女平等など、まだまだ難しい問題かと思います。身近で実現しやすいといえば、子育てに関してなどなら父親、母親目線で話し合いしやすいかなと思ったりします。考え方はたぶんまったく違ったりするので、意見を出せる場があればなと思います。 | 性別による固定的な役割分担意識などの解消に向け、各種講座の開催や情報提供により、男女共同参画への意識啓発を図ってまいります。 |

| 21 | 子育てがある限り男女平等にはならない。フルに働けば子供が犠牲に(預けられる‥) 家事の負担も。男性が出来る事は限られてるのでは?女性の負担が多いと思う。若い子育て世代母、近くに祖母等いないと大変そうです。 海外みたいにシッターさんやお手伝いさんを手軽に頼める環境にはまだまだならないので。 |

性別による固定的な役割分担意識などの解消に向け、各種講座の開催や情報提供により、男女共同参画への意識啓発を図ってまいります。 |

| 22 | 質問内容が男尊女卑に感じる内容ですが、逆のケースも充分にあります。 また、LBGTも踏まえて考えるべきだと思います。 共同参画社会を実現するには、あらゆる面でひいきのない社会になる必要があるのではないでしょうか。 |

男女共同参画社会の形成は、性別にかかわらず一人ひとりの人権が尊重され、個人が自由な意思のもと、各分野で能力が発揮できるようにすることが求められます。男女がお互いに理解し、健康に過ごせる社会の形成にあたり、男女の人権の尊重に対する意識啓発を図ってまいります。 |

| 23 | 子供が小さいうちは、どちらかの親が側にいてあげる。家で待っていてあげるのが1番の安心であり、育児・教育だと思っているので、私は働きにでるつもりはありません。ですが、自立し成長した時のことを考えると、仕事のブランクが長く大した仕事はできないのかなぁなど不安がある。 | 就業や住民活動について積極的に取り組む女性のために講座等による意識啓発、様々な情報提供による就職・再就職の支援について検討してまいります。 |

| 24 | 休みやすい環境、制度が必要。(忌引きのような公休扱い)休みたくても人が居なく、第二子の出産が控えているが、会社から休暇を貰えるか怪しい。 | 事業所や労働者に対して育児や介護のため休業制度や関連する様々な制度等について周知し、制度の普及を促進するよう努めてまいります。 |

| 25 | 小さい頃からの教育は必要だと感じています。 どんなに大人になって学んだとしても、やはりその人の人生の中で培われたものは簡単には変わらないと思います。 |

男女共同参画社会の形成を実現するためには、職場や地域、家庭や学校といったそれぞれの場で、町民一人ひとりが性別による固定的な役割分担意識を見直すことが必要です。児童生徒への男女平等教育推進と学校関係者への意識啓発や研修について検討してまいります。 |

| 26 | 女性活躍を強制してもよくありませんので、自然体で進むにはもう少し時間がかかるものと思います。 | 性別による固定的な役割分担意識解消に向け、各種講座の開催や情報提供により、男女共同参画に対する意識啓発を図ってまいります。 |

| 27 | 家庭生活の中で、家事は基本的には女性の仕事であり、男性はそれを手伝う立場であるという感覚がまだ根強いように感じる。 そこを変えることが最も重要なのではないかと思う。 |

性別による固定的な役割分担意識解消に向け、各種講座の開催や情報提供により、男女共同参画に対する意識啓発を図ってまいります。 |

| 28 | 女だからとか、女のくせにとか男に言われたくない | 性別による固定的な役割分担意識解消に向け、各種講座の開催や情報提供により、男女共同参画に対する意識啓発を図ってまいります。 |

| 29 | 女性の権利が強く叫ばれる昨今、それが良い影響がある反面、悪い影響もだいぶ生じている。私の職場では、育児休暇は権利だと堂々と休暇を取りつつ、終わらない仕事は他の社員に丸投げ。しかも、職場の最も忙しい時期と分かってて、狙って休暇を取得して、重い責任のある仕事は回避するというのを意図してやっている。女性の権利も本当に大事だと思うけれど、逆のパワハラ、平等の悪用にならないように気をつけてお互いにモラルある社会になってほしいと思います。 | 性別にかかわらず一人ひとりの人権が尊重され、個人が自由な意思のもと、各分野で能力が発揮できるよう男女共同参画に対する意識啓発や情報提供を図ってまいります。 |

| 30 | 問10の働き続けることに「女性の自覚と意欲」を女性に求めることが根深い差別を示している。男性は自覚や意欲を意識しなくても働き続けている。先人達は権利を獲得するためにたくさんの努力をしてきたことから、自覚や意欲は確かに必要だが、それは女性の人権を守るためのものであって、働き続けることに、自覚や意欲を求めること自体が男女差別だ。 | 男女共同参画社会の形成を実現するためには、職場や地域、家庭や学校などそれぞれの場で町民一人ひとりが性別による固定的役割分担意識を見直していくことが必要です。男女共同参画について理解を深めるため講演会等を開催し意識啓発を図ってまいります。 また、今後アンケートを実施する際は、今回のご意見や社会情勢等を考慮し作成してまいります。 |

| 31 | 社会としては「男女平等」は必要だと思うが、生物的には男女の違いは大きいので、何もかも平等にしていくと色々な弊害が出て来てしまう気がする。 | 男女がお互いのからだの違いについて理解し、互いに尊重しあうことが大切です。正しい情報発信を心がけてまいります。 |

| 32 | 男女というより、人として意識や意欲があれば仕事も家事も参画すると思うし 家計が厳しければ一緒に働きお互い相手を気遣うのが当たり前だと思っています。教育などではなくどれだけお互いが、助け合って生活していくかという事だけではないかと。 |

男女共同参画社会の形成を実現するためには、職場や地域、家庭や学校などそれぞれの場で町民一人ひとりが性別による固定的役割分担意識を見直していくことが必要です。男女共同参画について理解を深めるため講演会等を開催し、意識啓発を図ってまいります。 |

| 33 | 男女平等、共同参画社会とは言え、寒川だけではなく、社会全体で女だから、母親なんだから、という見方は根強く残っているのは否定できない。 行政としては頑張りたい女性たちのサポートを充実させることで、女性がそれぞれ輝ける時代になるのではないかと思う。 ひとくくりのように、社会進出が正解のようになるのも良くないと思うし、それぞれが選択していける状況が一番望ましいのではないだろうか。 |

男女共同参画社会の形成を実現するためには、職場や地域、家庭や学校などそれぞれの場で町民一人ひとりが性別による固定的役割分担意識を見直していくことが必要です。男女共同参画について理解を深めるため講演会等を開催し意識啓発を図ってまいります。 |

| 34 | 男女とも有給休暇の取得100%実施すべし。 | 男女雇用機会均等法や労働基準法などの関係法令に基づいて事業所等における労働環境が整備されるよう、事業所や労働者に対して育児や介護のため休業制度や関連する様々な制度等の周知に努めてまいります。 |

| 35 | 男女の社会的地位の差をなくす努力は子どもの頃から必要である。 直接は関係ないかと思うが、小学校入学時にもらう帽子について、男女で形が決められているのもおかしい。 男の子はキャップ型 女の子はハット型 小さな事だが、このような固定概念は時代遅れだ。 自由に選べるように配慮すべきである。 |

男女共同参画社会の形成を実現するためには、職場や地域、家庭や学校などそれぞれの場で町民一人ひとりが性別による固定的役割分担意識を見直していくことが必要です。性別による固定的な役割分担意識解消に向け、各種講座の開催や情報提供により、男女共同参画に対する意識啓発を図ってまいります。 |

| 36 | いろいろな場に積極的に参加し、自分の考えを発することが出来ることが大切だ。 | 性別にかかわらず一人ひとりの人権が尊重され、個人が自由な意思のもと、各分野で能力が発揮できるよう、男女がお互いに理解し、健康に過ごせる社会の形成に向けて、人権の尊重に対する意識啓発を図って検討してまいります。 |

| 37 | 男女雇用機会均等法とかありますが 結局、いまの70代の親が 息子娘に、結婚したら妻が家事育児するのよてきな価値観押し付けて 生活してきたから、いまさらかえられず、昔ながらの 男尊女卑は、意識から消えない 同じ人間として家族として 協力やるのは当たり前だし 仕事も一生やれるよう、専門知識や 職業選択の段階、学校での教育のとき、家庭、地域ともに 意識をかえていくのが大切です。 |

男女共同参画社会の形成を実現するためには、職場や地域、家庭や学校などそれぞれの場で町民一人ひとりが性別による固定的役割分担意識を見直していくことが必要です。男女共同参画について理解を深めるため、講演会等を実施し意識啓発を図ってまいります。 |

| 38 | 男女がお互いに尊敬の念を持ちフォローし会える関係が築けると良いのではないか | 男女共同参画社会の形成を実現するためには、職場や地域、家庭や学校などそれぞれの場で町民一人ひとりが性別による固定的役割分担意識を見直していくことが必要です。男女共同参画について理解を深めるため、講演会等を開催し意識啓発を図ってまいります。 |

| 39 | 子どもの頃から男女共同参画が普通なんだということを教えていく必要があると思います。 | 男女共同参画社会の形成を実現するためには、職場や地域、家庭や学校などそれぞれの場で町民一人ひとりが性別による固定的役割分担意識を見直していくことが必要です。学校においても男女平等教育推進と学校関係者への意識啓発や研修の充実を検討してまいります。 |

| 40 | 男女というより「個人」の能力によるところもあると感じます。なので一概に補助制度が「必要」「不必要」では割り切れない部分もあるかと。育児休暇中は他の人がその分の負担を担っていることも理解しなければならないのでは・・簡単に育児休暇制度を取ることを推奨することに立ち止まって考える必要があると思います。 また学校教育で「男女平等」という枠のまま育ち、数年後、社会に出たとたん平等ではことに直面した時(就職や待遇)「男女平等」で教育を受けてきた世代は混乱することが思われます。不平等はどこにでもあることを踏まえながらどのように生きていくかを教えていくのもひとつの教育では?と提案します。 |

男女共同参画社会においては、性別にかかわらず一人ひとりの人権が尊重され、それぞれの特性を生せる平等な社会を目指しています。そのためには、個人の能力によるところもありますが、職場や地域、家庭や学校などそれぞれの場で町民一人ひとりが性別による固定的役割分担意識を見直していくことが必要です。男女共同参画について理解を深めるため講演会等を開催し意識啓発を図ってまいります。 |

| 41 | 子供の頃から意識を持つことが良いのかなと。 | 男女共同参画社会の形成を実現するためには、職場や地域、家庭や学校などそれぞれの場で町民一人ひとりが性別による固定的役割分担意識を見直していくことが必要です。男女共同参画について理解を深めるため講演会等を開催し意識啓発を図ってまいります。 |

| 42 | 男女対等に活躍する社会としていくためには、まず社会、個人の意識の改革が必要かなと思います 家庭という小さなコミュニティでさえできていない家庭が多いのでは そのような意味で幼少期からの教育は必要 しかし教える側はそのような教育も受けてないので、まだまだ昔ながらの考えが抜けきっていない人も多い(家庭、仕事場、政治) まさに、政治の世界では男女共同参画には、世界的にもほど遠いのが現状では そこから変わっていかないと説得力がないと思います |

男女共同参画社会の形成を実現するためには、職場や地域、家庭や学校などそれぞれの場で町民一人ひとりが性別による固定的役割分担意識を見直していくことが必要です。男女共同参画について理解を深めるため講演会等を開催し意識啓発を図ってまいります。 |

| 43 | 50代の専業主婦です。社会全体が変化していく中での子育て、介護等意識改革が必要だと感じます。 私自身が子供を産み育てていく過程で夫の育休などもちろんない時代でしたが、身内のサポートがあり、いまに至ります。これからの子育て世代は、仕事、子育て、また介護のトリプルを抱えながら生活をしていくことが主流になると思います。 先輩の中には、男性が育休を取得など考えられないという声を耳にしたことがあります。娘はまだ未婚ですが、将来的に仕事を続ける選択をした際に職場だけではなく、みんなが理解し協力をしないと少子高齢化社会の中で生きていくのは難しいのではないかと感じています。 すでに開催してくださっているともいますが、町民の皆さんが参加しやすい、ハードルの低い簡単なミニセミナーのようなものを開催したらどうでしょうか。 文章力がないのできちんとまとめられず申し訳ありません。 |

男女共同参画社会の形成を実現するためには、職場や地域、家庭や学校などそれぞれの場で町民一人ひとりが性別による固定的役割分担意識を見直していくことが必要です。男女共同参画について理解を深めるため講演会等を開催し意識啓発を図ってまいります。 |

| 44 | 育児休業が強制的でないと取得できないような制度ではなく、誰でも取得できる社会になればと思う | 事業所や労働者に対して育児や介護のため休業制度や関連する様々な制度等について周知し、制度の普及を促進するよう努めてまいります。 |

| 45 | 子育て世代としてこの議題に対して共感することはあまり無かった。 世の中はもう意識している現状で寒川でわざわざ取り上げる必要もないし予算を使って推進啓発活動をする必要も無いと思う。 意識を持つことは素敵な事だが、それはもう個人での意識が向上しない限り寒川町が必要以上に活動する必要も無い気がする。 それ以上に最低限の町としての役割をして欲しい。 町のプールの修正と倉見地区の保育、公園等の遊び場所の充実をお願いしたいです |

男女共同参画社会の形成状況として、制度面での法整備は一定の進捗が見られるものの、現実的には職場や家庭、地域などで、男女の固定的な役割分担意識がまだ根強く残っている状況です。職場や地域において、性別に関わらず誰もが積極的に参画し社会の構成員として意思を適切に反映できるよう、引き続き、男女共同参画に対する理解を促進してまいります。 |

| 46 | 少子高齢化社会の今まだ介護育児に悩んでいる女性の声を多く聞きます。女性がそれを多く背負っているのはおかしいと思います。男性の意識改革が必要だと思います。 | 固定的性別役割分担意識の解消を図り、家事や育児、介護に男性も参加しやすくなるよう各種講座の開催や情報提供に努めてまいります。 |

| 47 | 私の勤めている会社でも男女平等の考えや男性の育児、介護の為の休暇制度があるので私自身も利用していますが、他の企業がどの様な体制取っているのかわからないので、企業毎の特色を紹介できる場があれば、より良い方へ進んでいくのではと考えます。 | 事業所や労働者に対して育児や介護のため休業制度や関連する様々な制度等について周知し、制度の普及を促進するよう検討してまいります。 |

| 48 | 男女平等であるべきだが男女は互いに特性の異なる性であることも現実。機会は等しく与えられる必要あるものの、男性に合う活動、女性に合う活動の各々で男女比が異なることをもって不平等であるとはならないはず。互いの特性を活かした意味での平等を実現することが重要と思います。 | 性別にかかわらず一人ひとりの人権が尊重され、個人が自由な意思のもと、各分野で能力が発揮できることが大切です。男女がお互いに理解し、健康に過ごせる社会の形成に向け意識啓発を図ってまいります。 |

| 49 | 私自身が現在第二子を妊娠している中、また一旦キャリアが区切られてしまう事に不安を感じている所です。 子どもの保育の充実、安心して預けられる環境が復職へ1番の足掛かりだと感じるのは私だけでは無いかと思います。男女共同参画社会の実現は子どもを産みやすい、育てやすい社会を創り、少子化問題への打開にも繋がるのではないでしょうか。 | 男女の多様な働き方を支援するため、子育て環境の充実を図ってまいります。 |

| 50 | 女性の活躍の場を広げるため、積極的に共同参加社会にして欲しい。 | 女性が様々な分野で活躍するための支援として、意識啓発や学習機会の充実を図ってまいります。 |

| 51 | 教育や、さまざまな環境整備の充実が必要と思われる。 | 男女共同参画社会の形成を実現するためには、職場や地域、家庭や学校といったそれぞれの場で、町民一人ひとりが性別による固定的な役割分担意識を見直すことが必要です。学校においても男女平等教育推進と学校関係者への意識啓発や研修の充実を検討してまいります。 |

| 52 | まだまだ地域によっては男女平等の精神がはぐくまれていないところがあると思います。お互いに歩み寄る必要性を感じます。 | 男女共同参画社会の形成を実現するためには、職場や地域、家庭や学校といったそれぞれの場で、町民一人ひとりが性別による固定的な役割分担意識を見直すことが必要です。男女共同参画に関連する講演会等を開催し、意識啓発を図ってまいります。 |

| 53 | 人それぞれ個性や能力、得意不得意、センス等あるので、男女に当てはめるなら、女性の方が優れている部分に目を向けて、その能力を活かせる環境作りが必要だと思う。 とある分野やプロジェクト的な物があったとして、女性主導で進めた方が上手くいくのではないかと思える場面なのに、男性ばかりで進行しているのは生産的ではないんじゃないかと思う時がある。 つまり女性に任せた方が良いであろう場面は多々あるということです。 |

職場や地域などあらゆる分野において、男女が社会の対等な構成員として参画できることは、男女共同参画社会の形成にとって不可欠なことです。特に女性が政策や方針決定過程、団体の意思形成に関わることは社会の構成員の意思を適切に反映する意味でも重要です。事業所等をはじめ様々な場面に女性が登用されるよう促進し、様々な分野で活躍するための支援として、意識啓発や学習機会の充実を図ってまいります。 |

| 54 | 社会は男性目線で決められたことが多く感じます。女性の意見をたくさん取り入れて、男女双方が暮らしやすい社会を作っていけるように、子どもには小さい頃から教育を、大人には徹底した意識改革が必要だと思います。 | あらゆる分野で、男女が社会の対等な構成員として参画できることは、男女共同参画社会の形成に不可欠なことです。 また、職場や地域、家庭や学校などそれぞれの場で性別による固定的な役割分担意識を見直して行くことが必要です。子ども達が家庭生活を通して男女平等の意識を持つためには保護者の男女共同参画に対する意識を高めるため、講座の開催や情報の提供に努めてまいります。 |

| 55 | 性別に関係なく共同参画することは重要だと思うが、女性には女性、男性には男性の役割はあるし、それに当てはまらない人もいる「平等」という言葉があまりしっくりこず、介護や障害の分野だけでなくノーマライゼーションが浸透してほしい。それが幸福学にもつながると思います。 | 性別にかかわらず一人ひとりの人権が尊重され、個人が自由な意思のもと、各分野で能力が発揮できるよう意識啓発や情報提供の充実を図ってまいります。 |

| 56 | もっと男性が育児や子育てに参加するべき、イクメンなんて名ばかりです。 | 仕事と生活の調和のとれた日常生活を送るためには、育児や介護など男女が協力して担うことが重要です。各種講座の開催や情報提供により、男性の固定的役割分担意識の解消を図り、家事や育児、介護に参加しやくなるよう意識啓発を図ってまいります。 |

| 57 | いくら男女平等といえど、男女性差はあるわけで、全てが同じではないということに重点においての教育はいいが、なんでも同じくというのは違うと思うのでそこを間違えないほうがいいと感じる。 | 性別にかかわらず一人ひとりの人権が尊重され、個人が自由な意思のもと、各分野で能力が発揮できるよう意識啓発や情報提供の充実を図ってまいります。 |

| 58 | 必要の回答が多いが、必要になるための環境の仕組みが必要、むずかしいが少しずつ手を染めていく事が大事だと思う。 | 男女共同参画社会の形成を実現するためには、職場や地域、家庭や学校といったそれぞれの場で、町民一人ひとりが性別による固定的な役割分担意識を見直すことが必要です。男女共同参画に関連する講演会等を開催し、意識啓発を図ってまいります。 |

| 59 | 国(国民全体)として法律、制度等の改訂等考える必要があると思います。勿論地方自治体も出来る範囲内で進めていくことも必要です。 | 国や県の動向に留意し、法改正等の動きや町のアンケート結果を踏まえながら寒川町の現状に対応する計画を策定してまいります。 |

| 60 | 言うは易し!の所も有るが 進めて行くべき事と思います。 |

男女共同参画社会の形成を実現するためには、職場や地域、家庭や学校といったそれぞれの場で、町民一人ひとりが性別による固定的な役割分担意識を見直すことが必要です。男女共同参画に関連する講演会等を開催し、意識啓発を図ってまいります。 |

| 61 | 男性の育児休暇をもっと取りやすい社会にしてほしい | 男女雇用機会均等法や労働基準法などの関係法令に基づき事業所等における労働環境の整備が進むよう、事業所や労働者に対して育児や介護のための休業制度や関連する様々な制度等について周知し、制度の普及を促進するよう努めてまいります。 |

| 62 | 出産は女性の大仕事で、身体にも負担が大きいため、何か具体的な支援、公共交通機関の無料パス、支援者派遣など、お金を払ってまでは受けたくないけど、無料だと大変有り難いサポート体制の充実がされると良い。目新しいことが欲しい。これからの世代に優遇を望みます。 | 現在町で実施している子育て世代(世帯)に対する主な支援としては、より子育てしやすい町となるよう、県内全市町村で実施している妊婦健康診査費用補助に加え、次のとおり展開をしているところでございます。(令和2年3月末日現在) ・産婦健康診査費用の助成(県内33自治体のうち15自治体のみの実施) ・宿泊型・日帰り型・訪問型の3タイプによる産後ケア事業の実施(県内33自治体のうち5自治体のみの実施) また、ご意見にあります公共交通機関の無料バスはございませんが、子育て世代が親子で外出する際に協力施設として登録されている施設で様々なサービスを受けられる「かながわ子育て応援パスポート」が県の子育て支援事業のひとつにございます。その一環として、緊急時に電話をかけずにアプリだけでタクシーを呼べ事前にクレジットカードを登録しておけば車内での支払いも不要になる「MOVモブ」配車アプリもご利用いただける状況となっています。 いずれにいたしましても、男女共同参画社会の実現に向けては、安心して子育てができる環境を整備していくことが必須であると考えておりますので、今後も、頂戴いたしましたご意見等も踏まえながら、より良い子育て環境の充実・構築に取り組んでまいります。 |

| 63 | 意識より仕組みが必要。 | 男女共同参画社会の形成を実現するためには、職場や地域、家庭や学校といったそれぞれの場で、町民一人ひとりが性別による固定的な役割分担意識を見直すことが必要です。男女共同参画に関連する講演会等を開催し、意識啓発を図ってまいります。 |

| 64 | 女性も働きながら子供を育てられる環境の整備は更に充実させ、また、啓蒙活動もこれまで以上に必要です。だだ「女性のリーダー育成」のような無理やり仕組みを変えることは必要ないと思います。自然と変わってゆくものでなければ定着しないので。 | 男女雇用機会均等法や労働基準法などの関係法令に基づき事業所等における労働環境の整備が進むよう、事業所や労働者に対して育児や介護のための休業制度や関連する様々な制度等について周知し、制度の普及を促進するよう努めてまいります。また、女性が様々な分野で活躍するための支援として意識啓発や学習機会の充実を図ってまいります。 |

| 65 | 「男」「女」という単語を使い分ける必要を感じません 教育啓発も、保育や相談も、すべてのことは性別関係なく必要な人全員が同じく受けられるようにするものと思います 冒頭の「結婚や出産にかかわらず職業を持ち続ける方がよい」も、そうしたい人もそうしたくない人もいるので、個人が自由に選択できる社会が大事だと思います |

性別にかかわらず一人ひとりの人権が尊重され、個人が自由な意思のもと、各分野で能力が発揮できるよう意識啓発や情報提供の充実を図るとともに、自らの能力を発揮して個性を伸ばし、自由に生き方を選択できる男女共同参画社会の形成に向けて取り組んでまいります。 |

| 66 | 男性と女性は違いがあることは否めない。それよりも個を認める事が重要であり、その意識や知識を持つことで人の社会が真に平等になるのだと思います。 また、高齢化していく中でも、社会への関わりを持つことは重要であり、仕事の機会も更に増やす努力を官民がすべきだと思います。 今後とも町の人財として斬新なの発想と行動力に期待しています |

性別にかかわらず一人ひとりの人権や個性が尊重され、個人が自由な意思のもと、各分野で能力が発揮できるような社会づくりに向け、意識啓発や情報提供の充実を図ってまいります。 |

| 67 | 男女共同参画社会という言葉自体が問題じゃないかと思います。まず男女を問わず人間であるということがスタートラインであり「男女共同参画社会」という言葉の縛りですでに差別、区別してしまっているのではないかと思います。 現実に日本の社会は男は働く、女は家を守るという意識が根底にはあると思いますが、武士社会という長い歴史が作ったもので、早々解決することはないとわかっています。 ですが、きちんと意見や方向性を持った人たちが活躍している時代ですから、まず「人」である「人間」であるということをスタートラインにしていかなければと考えます。 あらゆるシーンで過去に比べれば女性の活躍はめざましいと思いますが、政治に関しては「定年制」がないために、高齢者がいつまでも居座っているのが現状ではないかと思います。確実に高齢者は古い考えを持ち叩き台にして人生がありますから、どんどん入れ替えを行って、あらゆる部分をリフレッシュしていくことが大切ではないかと考えます。 日本人は自らの考えや先人の教えを大切にしてきました。それが良し悪しになっている部分もあります。 地域に伝わる伝統や風習なども、悪いと思われたり不要と思われる部分はすっぱり捨て去るという覚悟がいつかは必要になり「人」がヒトらしくあらゆるシーンで活躍できるフィールドを生むと思います。 |

性別による固定的な役割分担意識解消に向け、各種講座の開催や情報提供により、男女共同参画に対する意識啓発を図ってまいります。 |

| 68 | 女性の相談体制の充実やリーダー育成など、それ自体がすでに女性への強制であるように感じる。男女差別なく、積極的にやりたい人への支援と考えるのが良いのではないでしょうか。 | 男女がともに、自らの能力を発揮し、個性を伸ばし、自由に生き方を選択できる男女共同参画社会の形成を目指し取り組んでまいります。 |

| 69 | 男女で平等に同じことを同じだけという考えではなく、男性のできること・女性のできることを考慮して助け合うという考えが大切に思う。 | 男女がともに、自らの能力を発揮し、個性を伸ばし、自由に生き方を選択できる男女共同参画社会の形成を目指し取り組んでまいります。 |

| 70 | 子供を預かる体制が不十分です。第3次産業就業が多くなってきており、女性の感性も期待できる産業であるのに、就業する人への援助が不十分です。保育園は、日曜日・祭日を休みにしていますが、実態と会いません。小学校の学童保育も午前8時からとなっていますが、勤務時間に間に合わない方が多くみられます。利用する方途サービスを行う法の乖離がこのような例をとっても見受けられます。利用している方に率直な意見を聞いて改善することが必要だと思います。保育の基準も、もう少し緩やかにすることによって、現場の改善もできると思います。政府に働きかけることも必要ではないでしょうか。 | 男女共同参画社会は、誰もが仕事と家庭生活など様々な活動について、自らのバランスで調和のとれた生活ができることを目指しています。多様な働き方を支援するため、子育て環境の充実に努めてまいります。 |

| 71 | 一度仕事をやめて育児や家庭に専念すると、全然待遇がいい場所はなく、仕事できなくなる。 もう少し主婦に優しい社会になってほしい |

職場や地域などあらゆる分野において、男女が社会の対等な構成員として参画できることは男女共同参画社会の形成にとって不可欠なことです。 性別にかかわらず一人ひとりの人権が尊重され、それぞれの特性を生かした男女共同参画社会の形成を目指し、就職・再就職の支援について、検討してまいります。 |

| 72 | その家庭により男女の役割が異なると考えるため、統一していくことは難しいと思うが、男女どちらかに片寄りが出ることは避けなければいけないと思う。 | 男女共同参画社会の形成を実現するためには、職場や地域、家庭や学校などそれぞれの場で町民一人ひとりが性別による固定的役割分担意識を見直していくことが必要です。男女共同参画について理解を深めるため講演会等を実施し、男女共同参画に対する意識啓発を図ってまいります。 |

| 73 | 女性の社会進出に積極的な時代になり、仕事を続けるという選択に違和感のない会社と社会になってきていると思います。私自身もその恩恵を受けていますが、子育てはまだまだ女性主体だと感じます。私自身は、子どもが体調が悪い時は母親が休みをとり、父親は通常通り仕事に行くのが当然となっています。 同じように仕事を持つものとして、不平等と感じつつも、理由が通りやすいほう、また会社での立場等を気にしてのことです。 制度ばかり整備するのは考え物だと思いますが、制度があるとないとでは利用しやすさが違うと思います。 例えば、役場や企業で「クールビズを実施中です」と宣言して、玄関やHPに記載することで、利用する社員はもちろん会う相手も当たり前のようにノーネクタイ、ノージャケットで過ごすことができるのは、「実施中です」の一言を公にしている企業が多いからだと思うのです。働き方に関することも浸透するまでは、制度や社会としての共通認識を作ることは大事だと思います。 |

男女がお互いに、ライフスタイルに応じた多様な働き方ができるような労働環境や仕事と家庭・地域活動との両立可能な環境の整備が進むよう、事業所や労働者に対して育児や介護のための休業制度や関連する様々な制度等について周知し、制度の普及を促進するよう努めてまいります。 |

| 74 | 男女共に働きたい、能力を発揮したいと思う世帯には、家事支援者を雇う為の助成金を10万円ほど支給するなどの切り込んだ制度があれば、安心して就業出来、雇用する側、社会にも大きなメリットとなる。 | 男女がお互いに、ライフスタイルに応じた多様な働き方ができるような労働環境や仕事と家庭・地域活動との両立可能な環境の整備に努めてまいります。 |

問55の町からの回答を含む確報結果については、後日公表いたします。

eモニター募集リンク先はこちらから

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策課企画マーケティング担当

住所:253-0196

神奈川県高座郡寒川町宮山165番地

電話:0467-74-1111(内線:231、232)

ファクス:0467-74-9141

メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2020年03月31日