請願・陳情のしおり

みなさんの要望や意見を町・国・県に伝える方法のひとつとして、請願や陳情の制度があり、請願や陳情はどなたでも提出することができます。

町議会議員の紹介があるものを請願、無いものを陳情として取り扱います。

請願や陳情を提出するときは、次のことに注意して下さい。

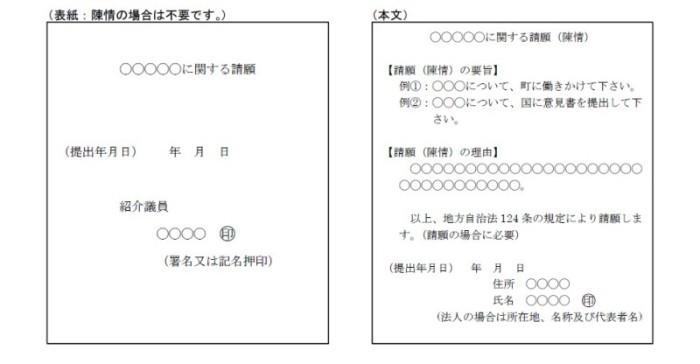

1 請願書・陳情書の書き方

(1)書式例を参考に、請願(陳情)と明記し、日本語で具体的にわかりやすく、簡潔に書いてください。

(2)A4判で縦に使用し、横書きにしてください。

(3)請願は本文とは別に表紙をつけて下さい。(陳情の場合は不要です。)

(4)宛先は「寒川町議会議長」です。

(5)提出年月日、住所を書き、請願者(陳情者)が署名、または、記名押印してください。

(6)請願者(陳情者)が複数の場合は、代表者を定めてください。

(7)法人や団体の場合には、所在地、名称を記載し、代表者の署名又は記名押印してください。

2 受付及び審議等の時期

請願(陳情)はいつでも提出できますが、年4回の定例月(3月、6月、9月、12月)の会議で審議・審査します。

原則として、各定例月会議初日の数日前に開催される議会運営委員会の前日の正午までに提出された請願(陳情)は、その議会運営委員会で取扱いを協議し、当該定例月会議で審議・審査します。

・注意 定例月会議初日の数日前に開催される議会運営委員会の開催日は議会事務局にお問い合わせ下さい

・注意 次のいずれかに該当する陳情は、原則として参考配付となります。(全議員に配付しますが、本会議や委員会での審議・審査は行いません。)

(1) 法令等又は公序良俗に反する行為を求めるもの

(2) 特定の個人や団体等を誹謗中傷し、又はその名誉を毀損するおそれのあるもの

(3) 特定の個人の秘密が明らかとなるおそれのあるもの

(4) 国及び他の地方公共団体の事務に関するものなど、寒川町の権限外の事項を願意とするもの

(5) 私人間で解決すべき内容を含むもの

(6) 訴訟や不服申立てにより係争中のものや、裁判判決の変更を求めるもの

(7) 既に願意が達成されていると認められるもの

(8) 既に採択、不採択等の結論を出した請願もしくは陳情と同一趣旨であり、その後、特段の状況の変化がないと認められるもの

(9) 町職員の身分に関し、懲戒、分限等、個別の処分を求めるもの

(10) 郵送により提出されたもの

(11) 提出者の住所、連絡先等が不明確で連絡のとれないもの

(12) その他議会の審査になじまないと認められるもの

3 審議等の流れ

請願書(陳情書)の提出

↓

議長が受理

↓

議会運営委員会で取扱いを協議

↓ ↓

本会議で委員会に付託 参考配付

↓

委員会で審査

↓

本会議で委員会審査報告

↓

本会議で採決

↓

提出者に結果報告

(1)本会議において、請願・陳情は、関係する委員会へ付託します。

(2)委員会で審査をし、その審査結果を本会議に報告し、本会議で採決します。

(3)内容について、議会として賛同する場合は「採択」、賛同しない場合は「不採択」として処理します。

(4)採択された請願や陳情は、執行機関(町長、教育委員会など)に送付されます。請願の場合、議会は必要に応じてその処理の経過や結果の報告を執行機関に求めることができます。

(5)国や県などへ意見書の提出を求める請願や陳情が採択され、議員提案による意見書が可決された場合、関係行政庁に送付します。

(6)委員会での審査にあたり、意見陳述を行うことができます。詳細は「5 陳情書の意見陳述について」をご覧下さい。

4 提出者への通知

採択された請願(陳情)は、その結果を提出者に通知します。不採択又は継続審査となった請願(陳情)は、討論があった場合に、若干の理由を付してその結果を提出者に通知します。

5 提出者の意見陳述について

提出者は、希望により、陳情の審査が付託された委員会の最初の委員会審査において、趣旨説明(陳情を提出するに至った思いや意見を述べること。)をすることができます。

希望する方は、別紙「意見陳述申出書」を提出して下さい。

提出者の意見陳述の方法

(1)意見陳述の開催時期

付託された委員会において、当該陳情の審査中に行いますので、インターネット中継を行うとともに、発言は会議録に掲載し、公開します。

(2)意見陳述人数

意見陳述ができるのは、提出者のうち、代表1名とします。(ただし、希望により補助者1名の同席を認めます。補助者は発言できません。)

(3)意見陳述時間

5分以内とします。(5分の時点でべル等で合図をしますので、速やかに終了してください。)

(4)意見陳述者に対する質疑

意見陳述後に、委員から当該陳情について、質疑がある場合があります。

(5)一般傍聴人の取り扱い

意見陳述の際、一般傍聴人の傍聴を認めます。

(6)意見陳述後の意見陳述者の取り扱い

意見陳述終了後は、席を移動していただき、傍聴席にて委員会審査を傍聴することができます。(委員会審査には、意見陳述者は参加できません。)

(7)意見陳述時の注意事項

意見陳述の内容は、当該陳情内容の趣旨説明及び補足説明としてください。また、個人情報に関する発言や公序良俗に反する発言、議員、個人、団体等への誹誇・中傷や、名誉を棄損する発言を行わないでください。

(8)その他

意見陳述当日は、指定する時刻までに議会事務局にお越しください。また、当日の議事日程の進行状況により、陳情の審査時間が前後することから、意見陳述を行っていただく時刻が確定できませんので、あらかじめご了承願います。

6 参考資料等の配付について

請願・陳情書の提出時に添付資料として提出された参考資料等については、委員に配付します。請願・陳情書の提出時に5部提出して下さい。なお、意見陳述をされる場合、委員会審査中に意見陳述者が参考資料等を配付することはできません。

7 請願・陳情の取り下げ

提出した請願・陳情を取り下げる場合は、「取り下げ願い」を提出し、議長や議会の許可を得る必要があります。

8 令和8年第1回定例会3月会議 請願・陳情の提出期限

令和8年2月18日(水曜日)正午まで

更新日:2025年09月25日